楽器・歌・踊り

-

サックス

サックスは金属で作られた管楽器で、息で葦のリードを震わせることで音が出ます。1840年代にアドルフ・サックスによって発明され、クラシックやジャズ、ポップスなど幅広いジャンルで使用されています。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子

-

リコーダー

リコーダーは木やプラスチックで作られた縦笛です。古くからヨーロッパの音楽で使われており、日本では学校の音楽教育で広く親しまれています。軽く扱いやすい楽器で、指で穴をふさいで音程を調整します。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子

-

フルート

フルートは金属でできた横笛です。古代から存在し、現在の形は18世紀に確立されました。主にクラシック音楽やオーケストラで使われ、明るく軽やかな音色が特徴です。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子

-

クラリネット

クラリネットは木で作られた管楽器で、リードを使って音を出します。18世紀にドイツで発明され、オーケストラやジャズに欠かせない楽器です。クラリネットの音域は非常に広く、豊かな音色が特徴です。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子

-

ギター

世界で最もポピュラーな楽器の一つ。木製のネックからボディに張られている複数の弦を、指、爪、ピックなどで弾くことで、弦の振動がボディで増幅されて音が出ます。スペインで発展し、現在では世界中様々な音楽で使用されます。

演奏:加茂 フミヨシ

イラスト:高藤 純子

-

ドラム

大小の太鼓とシンバルを組み合わせたドラムセットは、南北戦争後のアメリカで誕生しました。ジャズ、ロック音楽とともに楽器・奏法ともに発展し、現代のポップス音楽で重要な位置を占めています。

演奏:小林 武文

イラスト:高藤 純子

-

ビブラフォン

ビブラフォンは金属製の鍵盤打楽器で、サスティンペダルで余韻の長さをコントロールしながら、マレットで演奏します。モーターで共鳴管の縁についたプロペラを回転させることで音にビブラートをかけられるのが特徴です。

演奏:相川 瞳

イラスト:高藤 純子

-

ベース

ベースは低音を出す弦楽器で、音楽のリズムと土台を支えます。エレクトリックベースとコントラバスがあり、ジャズやロックなど幅広いジャンルで重要な役割を果たします。

演奏:織田 洋介

イラスト:高藤 純子

-

ピアノ

ピアノは鍵盤楽器で、指で鍵盤を押すと内部のハンマーが弦を叩いて音を出します。1700年頃にイタリアで発明され、現在は世界中でクラシックからポップスまで幅広く使われる最もポピュラーな楽器の一つです。

演奏:中島 さち子

イラスト:高藤 純子

-

バイオリン

バイオリンは小型の弦楽器で、弓で弦をこすって音を出します。16世紀にイタリアで発明され、クラシック音楽やオーケストラでは最も重要な楽器の一つですが、ヨーロッパ、アメリカの民衆音楽でも多く使われます。

演奏:西原 史織

イラスト:高藤 純子

-

小鼓

日本の伝統的な打楽器で、能楽や歌舞伎などで使われています。皮は幼い馬の皮、胴は桜の木でできた太鼓です。本体についた「しらべお」と呼ばれる麻の紐を左手で握り肩に担ぐように持ち、右手で皮を打ちます。

演奏:小林 武文

イラスト:nachicco

-

笙

17本の竹を吹口の土台部分に差し込んだ楽器で、息を吹くまたは吸いながらそれぞれの竹の根元の指穴をふさぐと音が鳴ります。形は伝説の鳥「鳳凰」を、音色は「天から差し込む光」を表していると言われています。

演奏:岩﨑慶祐(夜多羅)

イラスト:nachicco

-

龍笛

日本の雅楽という音楽で使われる、竹でできた笛で、曲の冒頭部分をソロで吹き始め、これからの曲のテンポや律を示唆する役割を持ちます。その音色は「天と地を結ぶ龍のいななき」を表していると言われています。

演奏:新山容子(夜多羅)

イラスト:nachicco

-

篳篥

日本の雅楽という音楽で使われるリードを使った縦笛です。指の形を変えずに口の圧力だけでなめらかに音をあげたり下げたりする奏法が特徴です。その音色は「地上に生きる人々の声」を表していると言われます。

演奏:高木了慧(夜多羅)

イラスト:nachicco

-

鞨鼓

木の胴の左右両面に皮を張り革紐で締めた太鼓で、日本の雅楽という音楽で使われます。両手に持った細いばちで、太鼓、鉦鼓と一緒にリズムのパターンを演奏します。鞨鼓の奏者は雅楽の合奏のリーダー的な役割を持っています。

演奏:寺西覚水(夜多羅)

イラスト:nachicco

-

和太鼓

和太鼓は日本の太鼓で、中でも「鋲打ち太鼓」は原木を繰り抜いた胴に牛の皮を鋲で留めて張り、太いバチで力強く打ち鳴らします。祭りや舞台演奏などで広く使われ、日本の伝統文化の象徴とも言えます。

演奏:佐伯 篤宣

イラスト:nachicco

-

法螺貝

法螺貝は大きな巻き貝を使った管楽器で、低く響く音が出るのが特徴です。修験道の僧侶や武士がよく使っていた歴史があり、音は遠くまで届くため、重要な合図として役立っていました。

演奏:宮下 覚詮

イラスト:nachicco

-

チャンゴ

朝鮮半島の伝統的な砂時計型の太鼓で、腰につけて歩きながら、または座って床に置き、バチや素手で演奏します。左右違う種類の皮を高低の音程差をつけて張ります。農民たちの音楽から宮廷での音楽まで使われてきました。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ

-

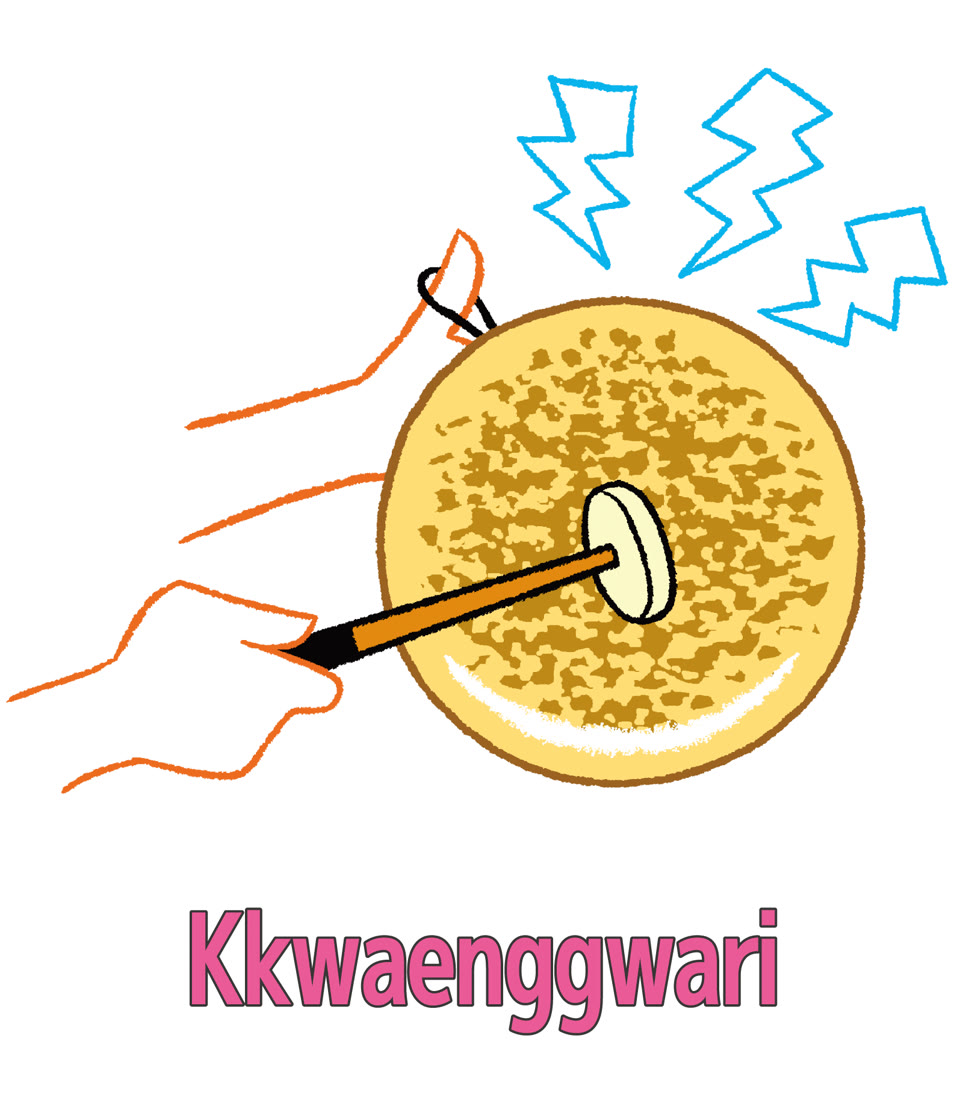

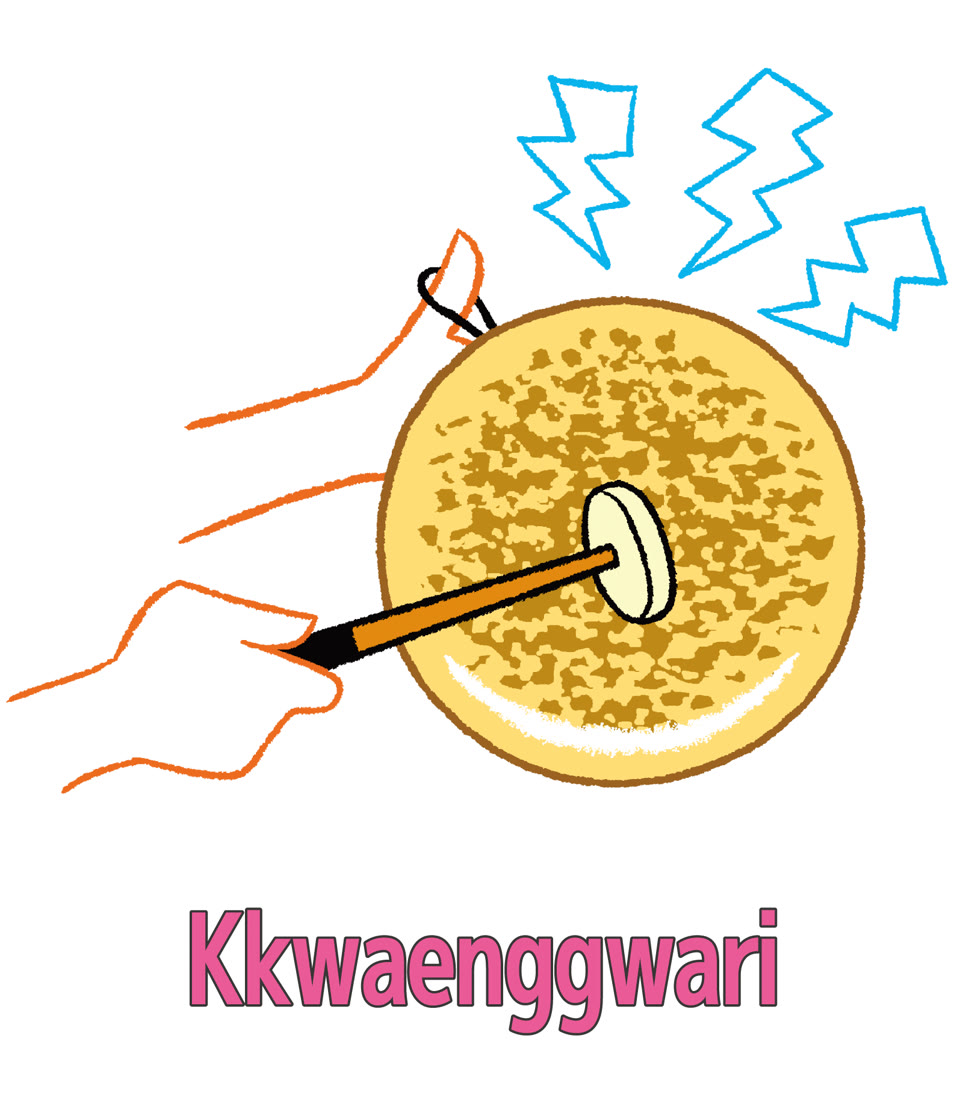

ケンガリ

ケンガリは小さな金属製の銅鑼(どら)で、韓国の伝統音楽で使われます。特に農楽や仮面劇で重要な役割を果たし、手に持ってバチで打ち鳴らします。高く鋭い音が特徴で、演奏のリーダーとしてリズムを先導します。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ

-

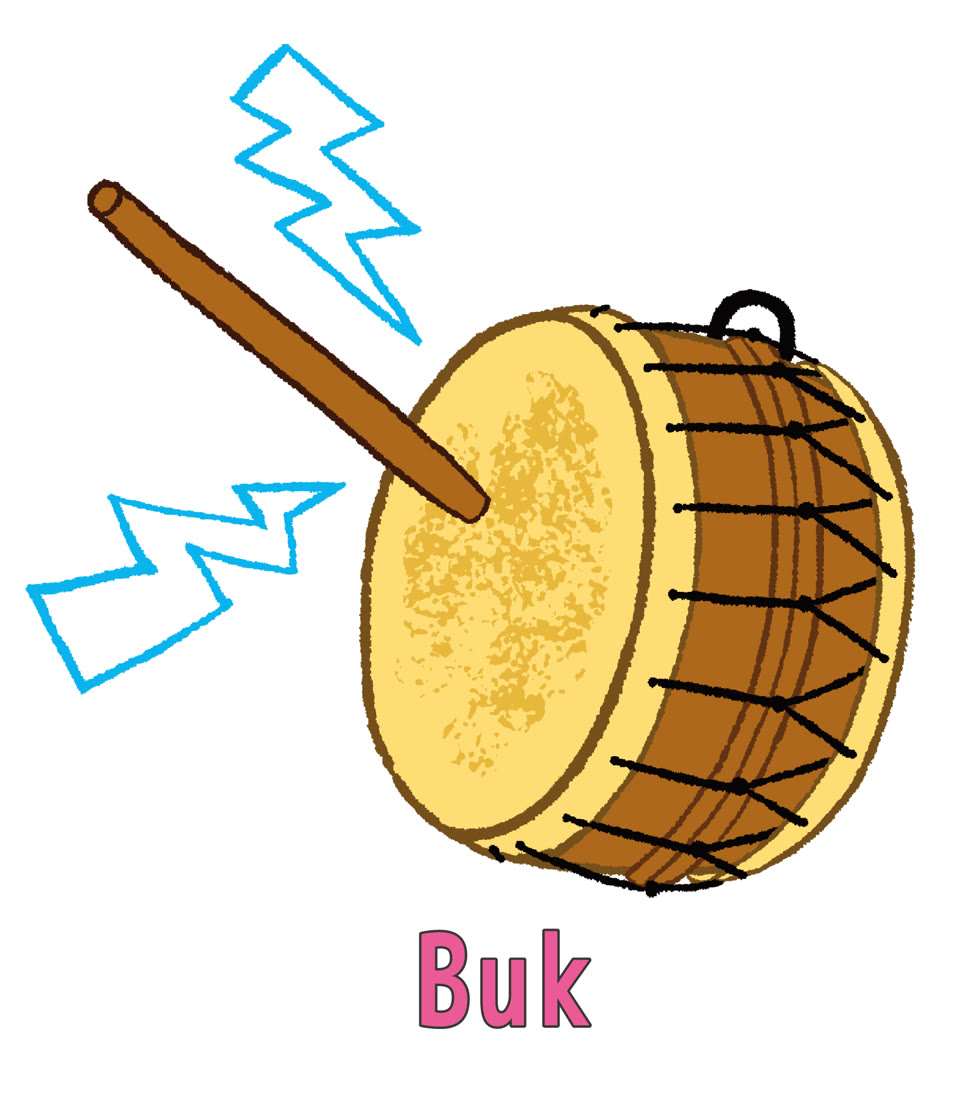

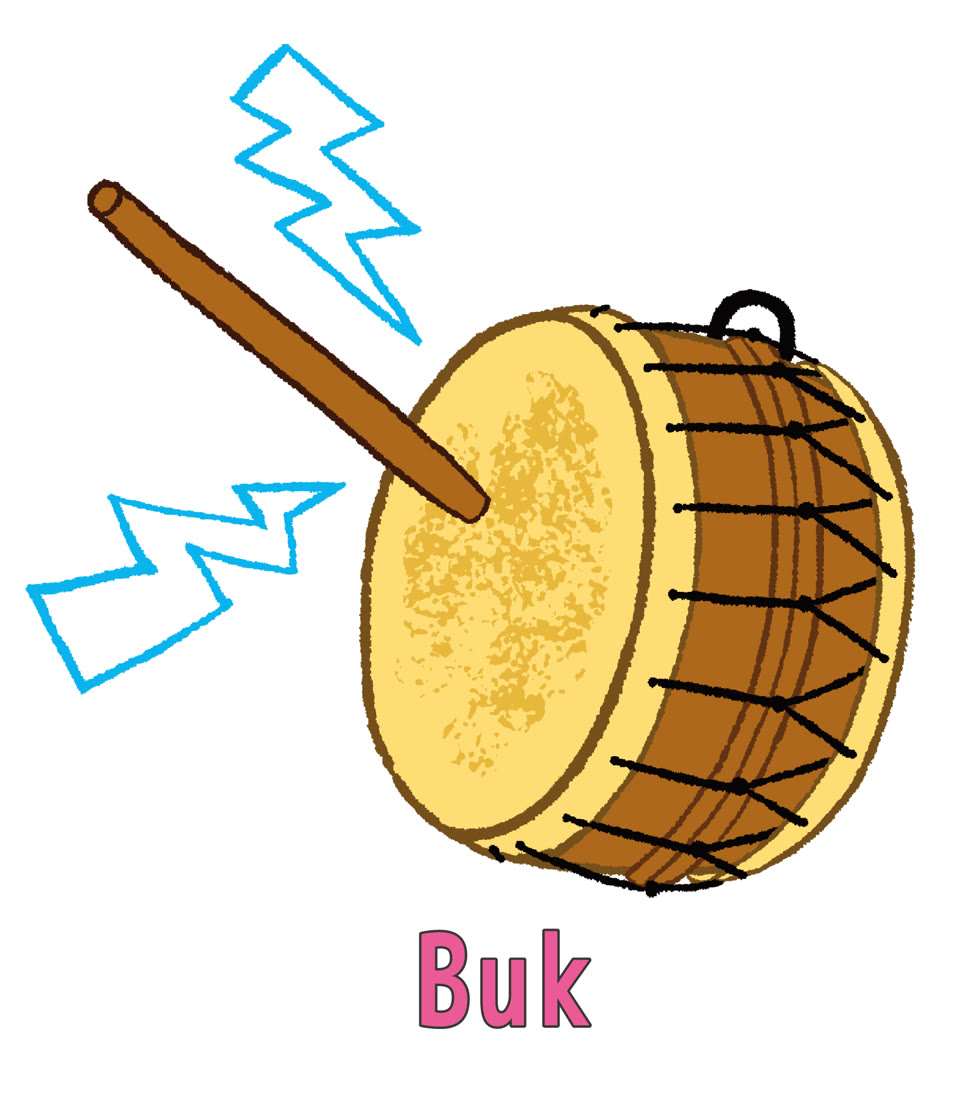

プク

プクは、韓国の伝統的な丸い太鼓で、木の胴と革でできています。主に農楽や儀式、仮面劇で使われます。太鼓の片面または両面をバチで叩いて音を出し、力強いリズムを奏でます。韓国の民俗芸能で重要な楽器です。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ

-

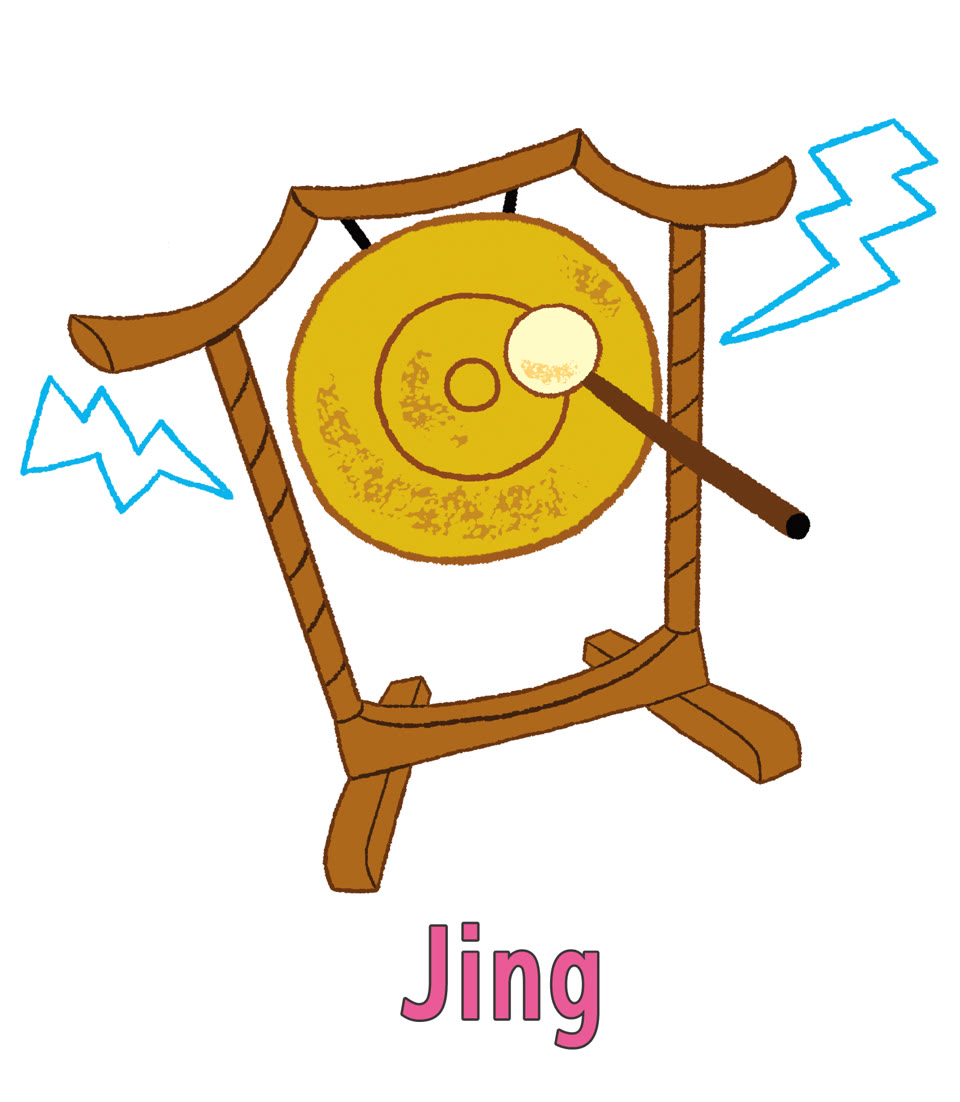

チン

チンは、韓国の銅鑼で、大型の円形の金属製打楽器です。銅鑼は韓国のみならずアジア全域で使われ、特に儀式や舞台演奏で使われることが多いです。長い余韻が特徴で、古代から宗教的、儀式的な意味を持っています。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ

-

二胡

二胡は中国の伝統的な二弦の弓弦楽器で、木製の胴と蛇皮の表面が特徴です。弓で弦をこすって音を出し、哀愁を帯びた美しい音色が魅力です。中国の古典音楽や現代音楽の両方で広く使用されています。

イラスト:ヤマタカ・マキコ

-

ゴング

ベトナムのゴングは、主に山岳少数民族によって使われる金属製の打楽器です。村の儀式や祭りで重要な役割を果たし、音を響かせることで集団の団結を表します。様々なサイズがあり、叩くことで長く響く音が出ます。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:矢島 秀之

-

ダニェン

ダニェンはベトナムの伝統的な二弦の弓弦楽器で、主に古典音楽や民俗音楽で使われます。木製の胴に蛇皮が張られており、弦を弓でこすって演奏します。中国の二胡に似た楽器で、哀愁のある音色が特徴です。

演奏:テンジン クンサン

イラスト:矢島 秀之

-

シタール

インドの伝統的な弦楽器で、細長い木製の胴体と多数の弦が特徴です。弦を指で弾いて音を出し、独特の共鳴音が生まれます。主にインド古典音楽で使用され、ラヴィ・シャンカールなどによって世界的に有名になりました。

演奏:国分 明子

イラスト:矢島 秀之

-

タブラ

インドの伝統的な打楽器で、左右2つの異なるサイズの太鼓で一組です。右側が木製、左側が金属または素焼きでできた胴に張られた皮を、左右の指で叩く、皮を押さえるなどの動作で複雑なリズムを奏でます。

演奏:指原 一登

イラスト:矢島 秀之

-

トーキングドラム

トーキングドラムは、西アフリカの伝統的な打楽器で、脇の下に抱え、両面の皮の間に張られた紐を押して音の高さを変えながらバチで叩き、人が喋っているような音を出すことができます。

演奏:アブライ ンジャイ ローズ

イラスト:西内 としお

-

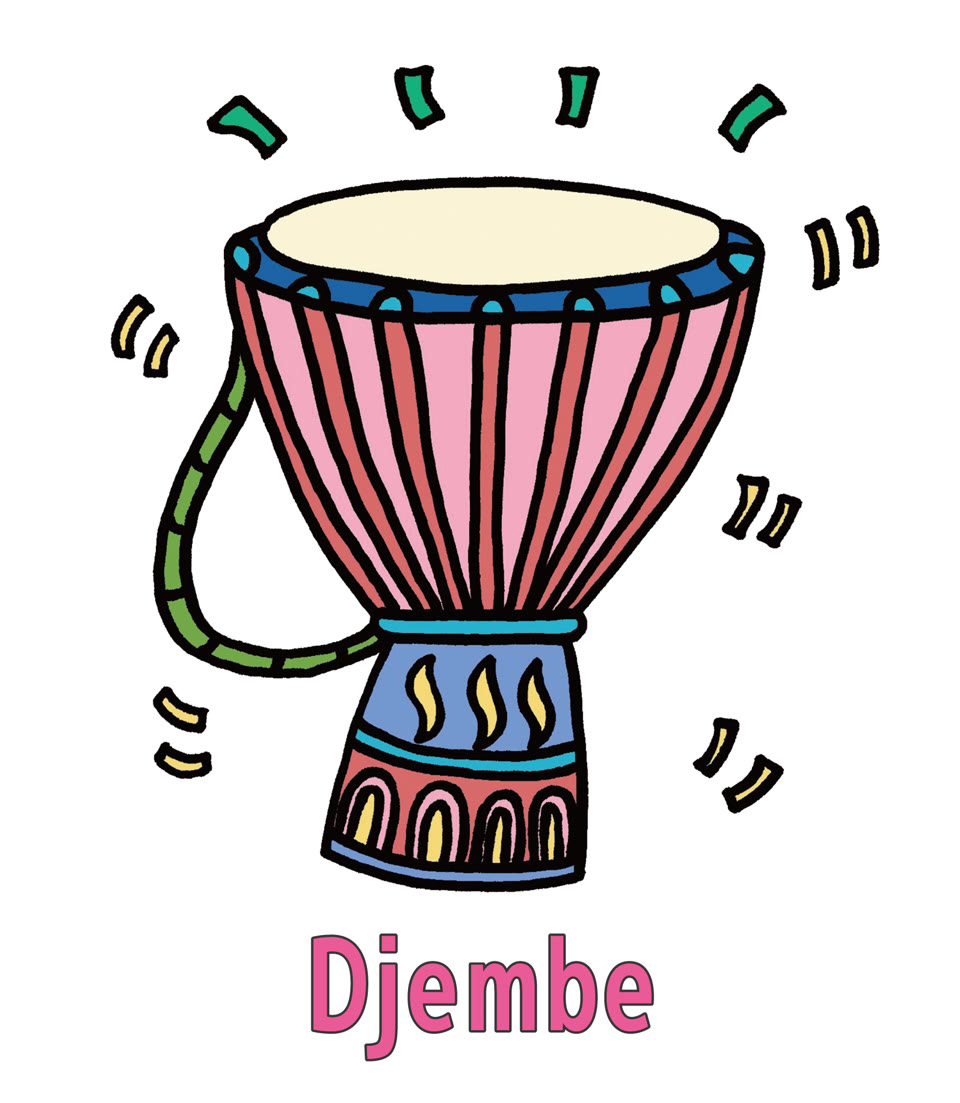

ジャンベ

ジャンベは、西アフリカに起源を持つ太鼓で、木製の胴体にヤギなどの皮が張られています。素手で皮面のいろいろな部分を叩き分けることで、深い低音から鋭い高音まで、幅広い音色を奏でることができます。

演奏:アブライ ンジャイ ローズ

イラスト:西内 としお

-

カリンバ

カリンバは、アフリカの伝統的な楽器で、親指で弾いて音を出すことから「親指ピアノ」とも呼ばれます。金属の細い板ないし棒が木の板に取り付けられており、様々な音階を奏でることができます。

演奏:kacous limba

イラスト:西内 としお

-

パンデイロ

パンデイロは、ブラジルの伝統的なフレームドラムで、タンバリンに似た形をしています。手で叩いたり、振ったりして、グルーブ豊かなリズムを刻みます。サンバやボサノバの音楽でよく使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

ギロ

ギロはラテンアメリカの打楽器で、ひょうたんや木片の表面にギザギザの筋を多く刻み、スティックでこすって音を出します。擦るスピード、位置を変えながら、様々な音の表情を作って音を出します。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

コンガ

コンガは木製の樽状の胴に牛の皮を張った太鼓で、手で叩いて様々なパターンを演奏します。中南米で生まれ、アフロ・キューバン音楽からロック・ポップス等世界中で使われています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

ディジュリドゥ

ディジュリドゥはオーストラリアの先住民によって作られた管楽器で、木を中空にして作られます。唇を振動させて出す独特な低い持続音が特徴です。儀式や踊りの伴奏に使われ、数千年の歴史を持つ楽器です。

演奏:age-安慶-

イラスト:西内 としお

-

スティールパン

スティールパンはカリブ海のトリニダード・トバゴで発祥した金属製の打楽器です。オイルドラム缶を加工して音階が出せるように作られており、先にゴムを巻いたマレットで演奏します。カリブ音楽の象徴的な楽器です。

演奏:トニー グッピー

イラスト:さくま 育

-

カウベル

カウベルは金属でできた小さな鐘で、元々は牧場の牛の首にかけられていましたが、現在は手に持つかスタンドにつけて、バチをつかって叩き、キューバ音楽をはじめ様々な音楽で使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

タンバリン

タンバリンは、フレームに小さな金属のジングルが複数付いた楽器で、手で振ったり叩いたりして音を出します。ジャンルを問わず世界中で使用されています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

マラカス

マラカスは、ラテンアメリカの伝統的な楽器で、乾燥した種やビーズが中に入ったシェーカーです。手で振ってリズムを作り、マンボやルンバなどの音楽でよく使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

鈴

キラキラとした鈴の音色は、クリスマスの音楽だけでなく、ラテン音楽やポップスミュージックなどで使われます。鈴は他にも、手足につけてダンスとともに音を鳴らすなど、世界中の芸能で使われています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育

-

アサラト

アサラトは、西アフリカに起源を持つパーカッションで、2つのシェーカーが紐でつながっています。手を振ることで互いにぶつかり合い、独特のリズムを作ります。音楽と遊びの道具として親しまれています。

演奏:鈴木 広志

イラスト:さくま 育

-

歌声

人間は声で「言葉」を伝えるだけでなく、

様々な感情や記憶を込めた「音」を作り出します。

音楽はそこから。

演奏:横手 ありさ

イラスト:さくま 育

-

バレエ

人間が全身を使って踊ることで、物語、感情、自然、いのち、いろいろなものを表現してきました。

バレエは、14-16世紀・ルネッサンス期のイタリアで生まれ、フランスで発展し、ロシアで一つの完成された、人間の「踊り」の一つの形です。

アニメーション:張 宸赫

イラスト:さくま 育

-

阿波踊り

日本の徳島県の伝統の群舞。毎年盛大なお祭りが行われていて、今では徳島だけでなく、日本中で人々が阿波踊りを楽しんでいます。

イラスト:さくま 育

-

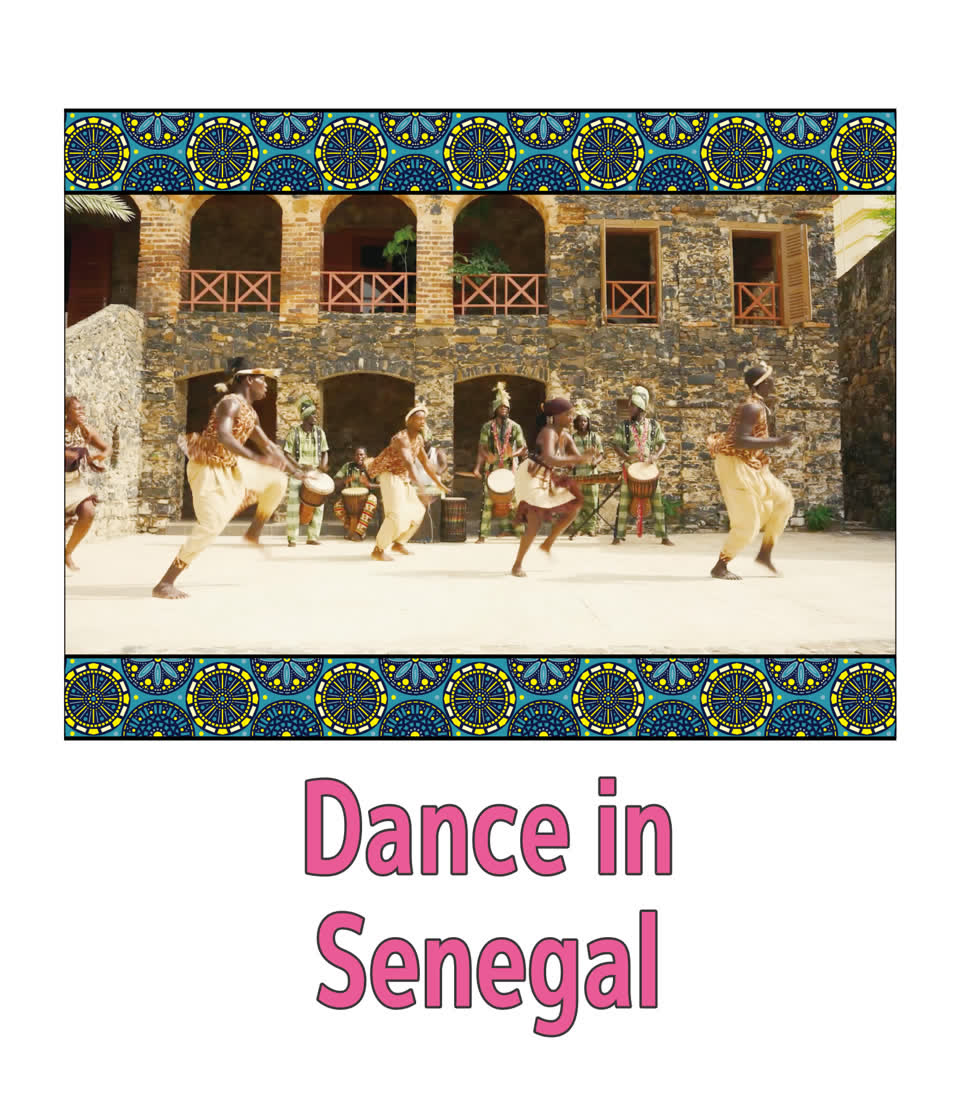

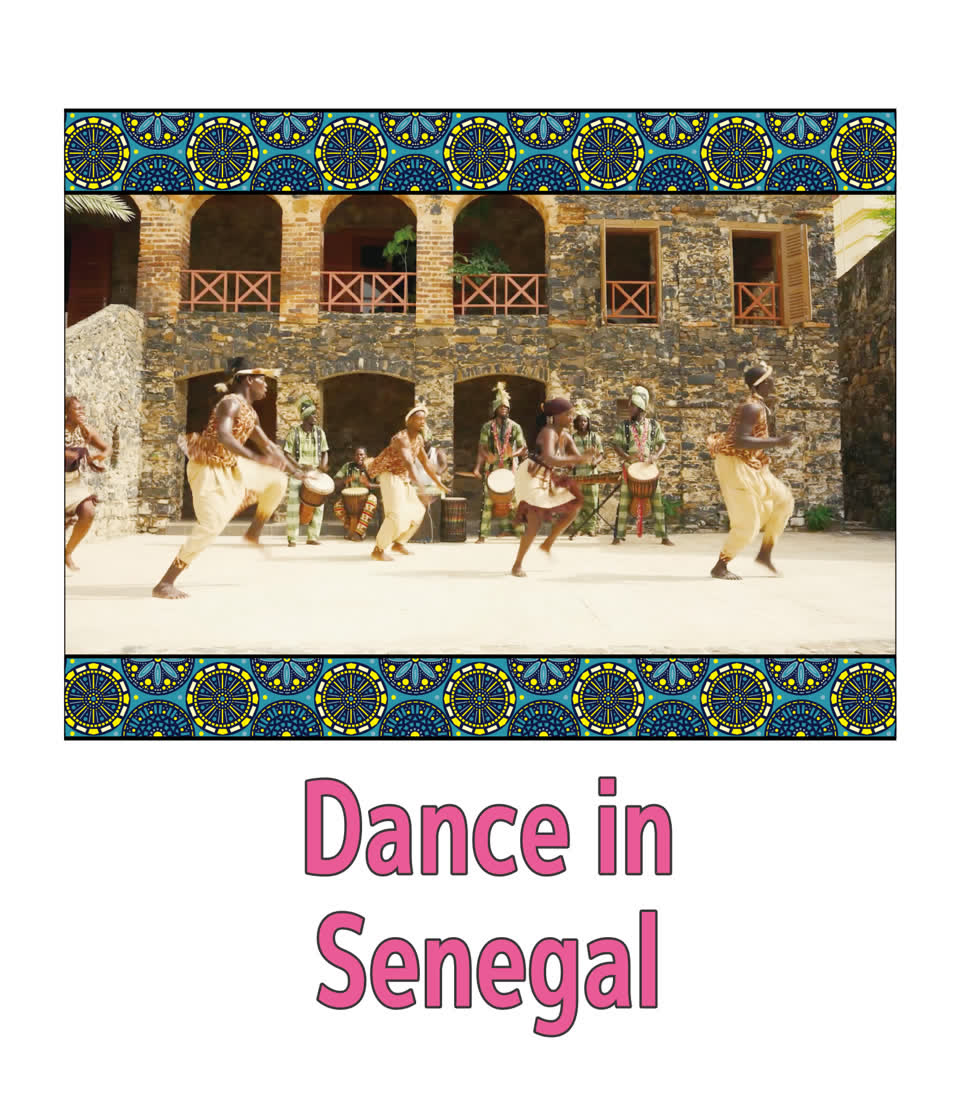

セネガルの踊り

西アフリカの国セネガルにはサバールという名前の太鼓があります。セネガルの人たちはダンスが大好きで、サバールの音と一緒に躍動的な踊りを繰り広げます。

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

-

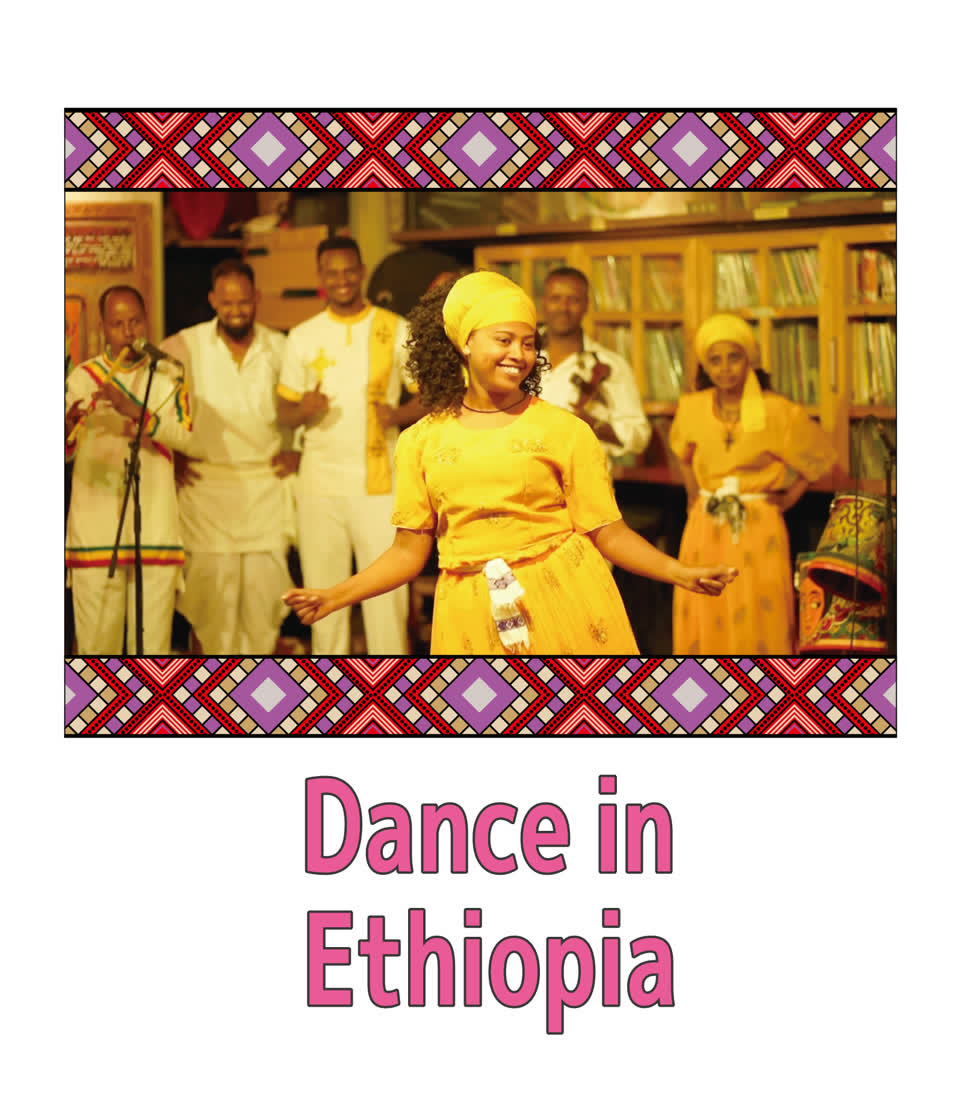

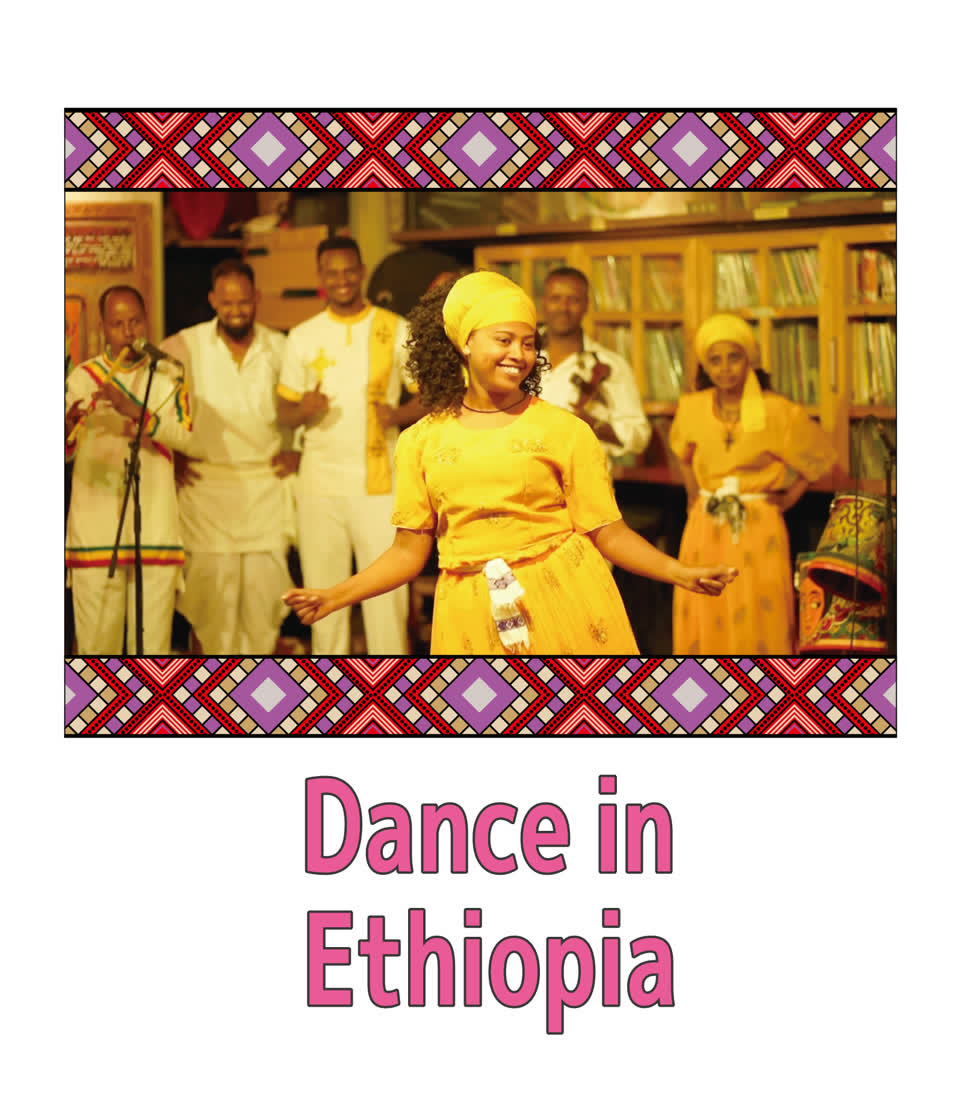

エチオピアの踊り

中央アフリカの国エチオピアには80以上の民族がいて、その文化の多様性は著しい。その中の一つ、伝統楽器マシンコや太鼓の演奏といっしょに踊るエチオピアのダンスは、はげしく肩をふるわせる動きがとても特徴的です。

踊り:ファンディカ

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

-

サックス

サックスサックスは金属で作られた管楽器で、息で葦のリードを震わせることで音が出ます。1840年代にアドルフ・サックスによって発明され、クラシックやジャズ、ポップスなど幅広いジャンルで使用されています。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子 -

リコーダー

リコーダーリコーダーは木やプラスチックで作られた縦笛です。古くからヨーロッパの音楽で使われており、日本では学校の音楽教育で広く親しまれています。軽く扱いやすい楽器で、指で穴をふさいで音程を調整します。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子 -

フルート

フルートフルートは金属でできた横笛です。古代から存在し、現在の形は18世紀に確立されました。主にクラシック音楽やオーケストラで使われ、明るく軽やかな音色が特徴です。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子 -

クラリネット

クラリネットクラリネットは木で作られた管楽器で、リードを使って音を出します。18世紀にドイツで発明され、オーケストラやジャズに欠かせない楽器です。クラリネットの音域は非常に広く、豊かな音色が特徴です。

演奏:鈴木 広志

イラスト:高藤 純子 -

ギター

ギター世界で最もポピュラーな楽器の一つ。木製のネックからボディに張られている複数の弦を、指、爪、ピックなどで弾くことで、弦の振動がボディで増幅されて音が出ます。スペインで発展し、現在では世界中様々な音楽で使用されます。

演奏:加茂 フミヨシ

イラスト:高藤 純子 -

ドラム

ドラム大小の太鼓とシンバルを組み合わせたドラムセットは、南北戦争後のアメリカで誕生しました。ジャズ、ロック音楽とともに楽器・奏法ともに発展し、現代のポップス音楽で重要な位置を占めています。

演奏:小林 武文

イラスト:高藤 純子 -

ビブラフォン

ビブラフォンビブラフォンは金属製の鍵盤打楽器で、サスティンペダルで余韻の長さをコントロールしながら、マレットで演奏します。モーターで共鳴管の縁についたプロペラを回転させることで音にビブラートをかけられるのが特徴です。

演奏:相川 瞳

イラスト:高藤 純子 -

ベース

ベースベースは低音を出す弦楽器で、音楽のリズムと土台を支えます。エレクトリックベースとコントラバスがあり、ジャズやロックなど幅広いジャンルで重要な役割を果たします。

演奏:織田 洋介

イラスト:高藤 純子 -

ピアノ

ピアノピアノは鍵盤楽器で、指で鍵盤を押すと内部のハンマーが弦を叩いて音を出します。1700年頃にイタリアで発明され、現在は世界中でクラシックからポップスまで幅広く使われる最もポピュラーな楽器の一つです。

演奏:中島 さち子

イラスト:高藤 純子 -

バイオリン

バイオリンバイオリンは小型の弦楽器で、弓で弦をこすって音を出します。16世紀にイタリアで発明され、クラシック音楽やオーケストラでは最も重要な楽器の一つですが、ヨーロッパ、アメリカの民衆音楽でも多く使われます。

演奏:西原 史織

イラスト:高藤 純子 -

小鼓

小鼓日本の伝統的な打楽器で、能楽や歌舞伎などで使われています。皮は幼い馬の皮、胴は桜の木でできた太鼓です。本体についた「しらべお」と呼ばれる麻の紐を左手で握り肩に担ぐように持ち、右手で皮を打ちます。

演奏:小林 武文

イラスト:nachicco -

笙

笙17本の竹を吹口の土台部分に差し込んだ楽器で、息を吹くまたは吸いながらそれぞれの竹の根元の指穴をふさぐと音が鳴ります。形は伝説の鳥「鳳凰」を、音色は「天から差し込む光」を表していると言われています。

演奏:岩﨑慶祐(夜多羅)

イラスト:nachicco -

龍笛

龍笛日本の雅楽という音楽で使われる、竹でできた笛で、曲の冒頭部分をソロで吹き始め、これからの曲のテンポや律を示唆する役割を持ちます。その音色は「天と地を結ぶ龍のいななき」を表していると言われています。

演奏:新山容子(夜多羅)

イラスト:nachicco -

篳篥

篳篥日本の雅楽という音楽で使われるリードを使った縦笛です。指の形を変えずに口の圧力だけでなめらかに音をあげたり下げたりする奏法が特徴です。その音色は「地上に生きる人々の声」を表していると言われます。

演奏:高木了慧(夜多羅)

イラスト:nachicco -

鞨鼓

鞨鼓木の胴の左右両面に皮を張り革紐で締めた太鼓で、日本の雅楽という音楽で使われます。両手に持った細いばちで、太鼓、鉦鼓と一緒にリズムのパターンを演奏します。鞨鼓の奏者は雅楽の合奏のリーダー的な役割を持っています。

演奏:寺西覚水(夜多羅)

イラスト:nachicco -

和太鼓

和太鼓和太鼓は日本の太鼓で、中でも「鋲打ち太鼓」は原木を繰り抜いた胴に牛の皮を鋲で留めて張り、太いバチで力強く打ち鳴らします。祭りや舞台演奏などで広く使われ、日本の伝統文化の象徴とも言えます。

演奏:佐伯 篤宣

イラスト:nachicco -

法螺貝

法螺貝法螺貝は大きな巻き貝を使った管楽器で、低く響く音が出るのが特徴です。修験道の僧侶や武士がよく使っていた歴史があり、音は遠くまで届くため、重要な合図として役立っていました。

演奏:宮下 覚詮

イラスト:nachicco -

チャンゴ

チャンゴ朝鮮半島の伝統的な砂時計型の太鼓で、腰につけて歩きながら、または座って床に置き、バチや素手で演奏します。左右違う種類の皮を高低の音程差をつけて張ります。農民たちの音楽から宮廷での音楽まで使われてきました。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ -

ケンガリ

ケンガリケンガリは小さな金属製の銅鑼(どら)で、韓国の伝統音楽で使われます。特に農楽や仮面劇で重要な役割を果たし、手に持ってバチで打ち鳴らします。高く鋭い音が特徴で、演奏のリーダーとしてリズムを先導します。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ -

プク

プクプクは、韓国の伝統的な丸い太鼓で、木の胴と革でできています。主に農楽や儀式、仮面劇で使われます。太鼓の片面または両面をバチで叩いて音を出し、力強いリズムを奏でます。韓国の民俗芸能で重要な楽器です。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ -

チン

チンチンは、韓国の銅鑼で、大型の円形の金属製打楽器です。銅鑼は韓国のみならずアジア全域で使われ、特に儀式や舞台演奏で使われることが多いです。長い余韻が特徴で、古代から宗教的、儀式的な意味を持っています。

演奏:チェ ジェチョル

イラスト:ヤマタカ・マキコ -

二胡

二胡二胡は中国の伝統的な二弦の弓弦楽器で、木製の胴と蛇皮の表面が特徴です。弓で弦をこすって音を出し、哀愁を帯びた美しい音色が魅力です。中国の古典音楽や現代音楽の両方で広く使用されています。

イラスト:ヤマタカ・マキコ -

ゴング

ゴングベトナムのゴングは、主に山岳少数民族によって使われる金属製の打楽器です。村の儀式や祭りで重要な役割を果たし、音を響かせることで集団の団結を表します。様々なサイズがあり、叩くことで長く響く音が出ます。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:矢島 秀之 -

ダニェン

ダニェンダニェンはベトナムの伝統的な二弦の弓弦楽器で、主に古典音楽や民俗音楽で使われます。木製の胴に蛇皮が張られており、弦を弓でこすって演奏します。中国の二胡に似た楽器で、哀愁のある音色が特徴です。

演奏:テンジン クンサン

イラスト:矢島 秀之 -

シタール

シタールインドの伝統的な弦楽器で、細長い木製の胴体と多数の弦が特徴です。弦を指で弾いて音を出し、独特の共鳴音が生まれます。主にインド古典音楽で使用され、ラヴィ・シャンカールなどによって世界的に有名になりました。

演奏:国分 明子

イラスト:矢島 秀之 -

タブラ

タブラインドの伝統的な打楽器で、左右2つの異なるサイズの太鼓で一組です。右側が木製、左側が金属または素焼きでできた胴に張られた皮を、左右の指で叩く、皮を押さえるなどの動作で複雑なリズムを奏でます。

演奏:指原 一登

イラスト:矢島 秀之 -

トーキングドラム

トーキングドラムトーキングドラムは、西アフリカの伝統的な打楽器で、脇の下に抱え、両面の皮の間に張られた紐を押して音の高さを変えながらバチで叩き、人が喋っているような音を出すことができます。

演奏:アブライ ンジャイ ローズ

イラスト:西内 としお -

ジャンベ

ジャンベジャンベは、西アフリカに起源を持つ太鼓で、木製の胴体にヤギなどの皮が張られています。素手で皮面のいろいろな部分を叩き分けることで、深い低音から鋭い高音まで、幅広い音色を奏でることができます。

演奏:アブライ ンジャイ ローズ

イラスト:西内 としお -

カリンバ

カリンバカリンバは、アフリカの伝統的な楽器で、親指で弾いて音を出すことから「親指ピアノ」とも呼ばれます。金属の細い板ないし棒が木の板に取り付けられており、様々な音階を奏でることができます。

演奏:kacous limba

イラスト:西内 としお -

パンデイロ

パンデイロパンデイロは、ブラジルの伝統的なフレームドラムで、タンバリンに似た形をしています。手で叩いたり、振ったりして、グルーブ豊かなリズムを刻みます。サンバやボサノバの音楽でよく使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

ギロ

ギロギロはラテンアメリカの打楽器で、ひょうたんや木片の表面にギザギザの筋を多く刻み、スティックでこすって音を出します。擦るスピード、位置を変えながら、様々な音の表情を作って音を出します。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

コンガ

コンガコンガは木製の樽状の胴に牛の皮を張った太鼓で、手で叩いて様々なパターンを演奏します。中南米で生まれ、アフロ・キューバン音楽からロック・ポップス等世界中で使われています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

ディジュリドゥ

ディジュリドゥディジュリドゥはオーストラリアの先住民によって作られた管楽器で、木を中空にして作られます。唇を振動させて出す独特な低い持続音が特徴です。儀式や踊りの伴奏に使われ、数千年の歴史を持つ楽器です。

演奏:age-安慶-

イラスト:西内 としお -

スティールパン

スティールパンスティールパンはカリブ海のトリニダード・トバゴで発祥した金属製の打楽器です。オイルドラム缶を加工して音階が出せるように作られており、先にゴムを巻いたマレットで演奏します。カリブ音楽の象徴的な楽器です。

演奏:トニー グッピー

イラスト:さくま 育 -

カウベル

カウベルカウベルは金属でできた小さな鐘で、元々は牧場の牛の首にかけられていましたが、現在は手に持つかスタンドにつけて、バチをつかって叩き、キューバ音楽をはじめ様々な音楽で使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

タンバリン

タンバリンタンバリンは、フレームに小さな金属のジングルが複数付いた楽器で、手で振ったり叩いたりして音を出します。ジャンルを問わず世界中で使用されています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

マラカス

マラカスマラカスは、ラテンアメリカの伝統的な楽器で、乾燥した種やビーズが中に入ったシェーカーです。手で振ってリズムを作り、マンボやルンバなどの音楽でよく使われます。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

鈴

鈴キラキラとした鈴の音色は、クリスマスの音楽だけでなく、ラテン音楽やポップスミュージックなどで使われます。鈴は他にも、手足につけてダンスとともに音を鳴らすなど、世界中の芸能で使われています。

演奏:小林 武文

イラスト:さくま 育 -

アサラト

アサラトアサラトは、西アフリカに起源を持つパーカッションで、2つのシェーカーが紐でつながっています。手を振ることで互いにぶつかり合い、独特のリズムを作ります。音楽と遊びの道具として親しまれています。

演奏:鈴木 広志

イラスト:さくま 育 -

歌声

歌声人間は声で「言葉」を伝えるだけでなく、

様々な感情や記憶を込めた「音」を作り出します。

音楽はそこから。

演奏:横手 ありさ

イラスト:さくま 育 -

バレエ

バレエ人間が全身を使って踊ることで、物語、感情、自然、いのち、いろいろなものを表現してきました。

バレエは、14-16世紀・ルネッサンス期のイタリアで生まれ、フランスで発展し、ロシアで一つの完成された、人間の「踊り」の一つの形です。

アニメーション:張 宸赫

イラスト:さくま 育 -

阿波踊り

阿波踊り日本の徳島県の伝統の群舞。毎年盛大なお祭りが行われていて、今では徳島だけでなく、日本中で人々が阿波踊りを楽しんでいます。

イラスト:さくま 育 -

セネガルの踊り

セネガルの踊り西アフリカの国セネガルにはサバールという名前の太鼓があります。セネガルの人たちはダンスが大好きで、サバールの音と一緒に躍動的な踊りを繰り広げます。

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄 -

エチオピアの踊り

エチオピアの踊り中央アフリカの国エチオピアには80以上の民族がいて、その文化の多様性は著しい。その中の一つ、伝統楽器マシンコや太鼓の演奏といっしょに踊るエチオピアのダンスは、はげしく肩をふるわせる動きがとても特徴的です。

踊り:ファンディカ

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

動物

-

羊

嬉しいときはメエェと優しく鳴き、機嫌が悪いときは短く鳴く、何かを要求するときは、「メェ-! メェ-!」と大きな声で。ヤギもいろいろな鳴き方で感情を表現するそうです。

イラスト:岸本 亜矢子

-

馬

馬もその鳴き声の音の高低や長さで様々な感情を表現するそうです。機嫌が良いときは基本周波数が低く、短く鳴きます。反対に機嫌が悪いときは、高い音程で長く鳴きます。

基本周波数が高く、鳴き声が長いときは負の感情をだしているときです。

イラスト:岸本 亜矢子

-

牛

人間からするとすべて「モー」と聞こえる牛の鳴き声も、そこには様々な感情が表現されていたり、それによってコミュニケーションを取っていることがわかっています。

イラスト:岸本 亜矢子

-

犬

犬の鳴き声は、人間と一緒に生活していることも多く他の動物に比べてバリエーション豊かで、人間にとって、そこから感情やメッセージを読み取るのは比較的慣れていることかもしれません。

イラスト:岸本 亜矢子

-

猫

ニャ~、ミャーオ、ゴロゴロ、ウニャウニャ、クルル、ケケケ、ウー、シャー!、アオーン など様々な鳴き声で色んな感情を表現します。

イラスト:岸本 亜矢子

-

狼

狼は群れで行動する動物で、遠吠えをして自分のなわばりを主張するほか、群れからはぐれたときに仲間を見つけるためや、仲間との絆を維持するという社会的な目的でも遠吠えをしていました。

イラスト:たはらともみ

-

ゴリラ

ゴリラは鳴き声だけでなく、自分の胸を太鼓のように叩くドラミングという行動で、感情や主張を表現します。

提供:山極 寿一

イラスト:たはらともみ

-

にわとり

にわとりは、自分の縄張りを主張するオスが大きな声で鳴きます。早朝鳴くのは、周囲が静かなうちに大きな声で鳴くことで、メスに効果的にアピールするためです。

イラスト:たはらともみ

-

スズメ

雀は周囲の仲間たちとの情報交換や意思の伝達のために、様々な鳴き声を使いわけます。

イラスト:たはらともみ

-

ふくろう

ふくろうといえば「ホーホー」というイメージですが、実は「ギャアアア」「ホッホッ」「ピィー」など時と場合で様々な鳴き方をします。

イラスト:たはらともみ

-

コウモリ

暗闇を飛ぶコウモリは、自分の位置を判断するために超音波を発し、壁や障害物にあたって返ってきた音から、対象物との距離や位置、大きさや表面の構造などを判別しています。その超音波の人間に聞こえるように、周波数を変えると、とてもユニークな音が聞こえてきます。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:後藤みき

-

カエル

カエルはその種類によって多種多様な鳴き方をします。大きく鳴くことで、メスに呼びかけたり、縄張りを主張したりします。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:後藤みき

-

すずむし

すずむしの「リーリー」という音は、鳥や哺乳類のような口から出る「声」ではなく、羽が共振することによって出る音です。

イラスト:後藤みき

-

セミ

夏の風物詩であるセミの鳴き声は、その種類によって様々です。オスの腹にある発音器が筋肉を収縮させて膜を鳴らすことで大きな音を出します。眼の前で鳴かれるととてもうるさいですが、夕方、山にこだまするひぐらしの鳴き声は、夕暮れ時の束の間の涼しさと、郷愁を感じさせてくれます。

イラスト:後藤みき

-

クジラ

クジラやイルカなど、海の哺乳類は実は海中で歌うように鳴いています。餌や物体の検知、水深の感知のほか、仲間とのコミュニケーションでも使われ、その鳴き声は複雑で人間に近い言語構造を持っていることがわかっています。

海中での音の伝わるスピードは空気中よりも速く、クジラの鳴き声は3000km先まで届きます。

イラスト:後藤みき

-

羊

羊嬉しいときはメエェと優しく鳴き、機嫌が悪いときは短く鳴く、何かを要求するときは、「メェ-! メェ-!」と大きな声で。ヤギもいろいろな鳴き方で感情を表現するそうです。

イラスト:岸本 亜矢子 -

馬

馬馬もその鳴き声の音の高低や長さで様々な感情を表現するそうです。機嫌が良いときは基本周波数が低く、短く鳴きます。反対に機嫌が悪いときは、高い音程で長く鳴きます。

基本周波数が高く、鳴き声が長いときは負の感情をだしているときです。

イラスト:岸本 亜矢子 -

牛

牛人間からするとすべて「モー」と聞こえる牛の鳴き声も、そこには様々な感情が表現されていたり、それによってコミュニケーションを取っていることがわかっています。

イラスト:岸本 亜矢子 -

犬

犬犬の鳴き声は、人間と一緒に生活していることも多く他の動物に比べてバリエーション豊かで、人間にとって、そこから感情やメッセージを読み取るのは比較的慣れていることかもしれません。

イラスト:岸本 亜矢子 -

猫

猫ニャ~、ミャーオ、ゴロゴロ、ウニャウニャ、クルル、ケケケ、ウー、シャー!、アオーン など様々な鳴き声で色んな感情を表現します。

イラスト:岸本 亜矢子 -

狼

狼狼は群れで行動する動物で、遠吠えをして自分のなわばりを主張するほか、群れからはぐれたときに仲間を見つけるためや、仲間との絆を維持するという社会的な目的でも遠吠えをしていました。

イラスト:たはらともみ -

ゴリラ

ゴリラゴリラは鳴き声だけでなく、自分の胸を太鼓のように叩くドラミングという行動で、感情や主張を表現します。

提供:山極 寿一

イラスト:たはらともみ -

にわとり

にわとりにわとりは、自分の縄張りを主張するオスが大きな声で鳴きます。早朝鳴くのは、周囲が静かなうちに大きな声で鳴くことで、メスに効果的にアピールするためです。

イラスト:たはらともみ -

スズメ

スズメ雀は周囲の仲間たちとの情報交換や意思の伝達のために、様々な鳴き声を使いわけます。

イラスト:たはらともみ -

ふくろう

ふくろうふくろうといえば「ホーホー」というイメージですが、実は「ギャアアア」「ホッホッ」「ピィー」など時と場合で様々な鳴き方をします。

イラスト:たはらともみ -

コウモリ

コウモリ暗闇を飛ぶコウモリは、自分の位置を判断するために超音波を発し、壁や障害物にあたって返ってきた音から、対象物との距離や位置、大きさや表面の構造などを判別しています。その超音波の人間に聞こえるように、周波数を変えると、とてもユニークな音が聞こえてきます。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:後藤みき -

カエル

カエルカエルはその種類によって多種多様な鳴き方をします。大きく鳴くことで、メスに呼びかけたり、縄張りを主張したりします。

提供:柳沢 栄輔

イラスト:後藤みき -

すずむし

すずむしすずむしの「リーリー」という音は、鳥や哺乳類のような口から出る「声」ではなく、羽が共振することによって出る音です。

イラスト:後藤みき -

セミ

セミ夏の風物詩であるセミの鳴き声は、その種類によって様々です。オスの腹にある発音器が筋肉を収縮させて膜を鳴らすことで大きな音を出します。眼の前で鳴かれるととてもうるさいですが、夕方、山にこだまするひぐらしの鳴き声は、夕暮れ時の束の間の涼しさと、郷愁を感じさせてくれます。

イラスト:後藤みき -

クジラ

クジラクジラやイルカなど、海の哺乳類は実は海中で歌うように鳴いています。餌や物体の検知、水深の感知のほか、仲間とのコミュニケーションでも使われ、その鳴き声は複雑で人間に近い言語構造を持っていることがわかっています。

海中での音の伝わるスピードは空気中よりも速く、クジラの鳴き声は3000km先まで届きます。

イラスト:後藤みき

サウンドエフェクト

-

しずかに

流れている音が、カードをかざすと小さくなります。

イラスト:森のくじら

-

ゆっくり

流れている音が、カードをかざすとゆっくりになります。

イラスト:森のくじら

-

はやく

流れている音が、カードをかざすと速くなります。

イラスト:森のくじら

-

ディストーション

流れている音が、カードをかざすとディストーションがかかり、ひずみます。

イラスト:森のくじら

-

エコー

流れている音が、カードをかざすとエコーがかかり、ひびきます。

イラスト:森のくじら

-

ディレイ

流れている音が、カードをかざすとディレイがかかり、何度も繰り返し聞こえてきます。

イラスト:森のくじら

-

しずかに

しずかに流れている音が、カードをかざすと小さくなります。

イラスト:森のくじら -

ゆっくり

ゆっくり流れている音が、カードをかざすとゆっくりになります。

イラスト:森のくじら -

はやく

はやく流れている音が、カードをかざすと速くなります。

イラスト:森のくじら -

ディストーション

ディストーション流れている音が、カードをかざすとディストーションがかかり、ひずみます。

イラスト:森のくじら -

エコー

エコー流れている音が、カードをかざすとエコーがかかり、ひびきます。

イラスト:森のくじら -

ディレイ

ディレイ流れている音が、カードをかざすとディレイがかかり、何度も繰り返し聞こえてきます。

イラスト:森のくじら

ビジュアルエフェクト

-

白黒

モニタの映像が、カードをかざすと白黒になります。

イラスト:森のくじら

-

きらきら

モニタの映像が、カードをかざすときらきらします。

イラスト:森のくじら

-

めまい

モニタの映像が、カードをかざすと、めまいのようにぐるぐるします。

イラスト:森のくじら

-

白黒

白黒モニタの映像が、カードをかざすと白黒になります。

イラスト:森のくじら -

きらきら

きらきらモニタの映像が、カードをかざすときらきらします。

イラスト:森のくじら -

めまい

めまいモニタの映像が、カードをかざすと、めまいのようにぐるぐるします。

イラスト:森のくじら

環境・祭り

-

春

カードをかざすと、モニタの映像に春が訪れます。

イラスト:早川 ひかる

-

夏

カードをかざすと、モニタの映像に夏が訪れます。

イラスト:早川 ひかる

-

秋

カードをかざすと、モニタの映像に秋が訪れます。

イラスト:亀澤 裕也

-

冬

カードをかざすと、モニタの映像に冬が訪れます。

イラスト:亀澤 裕也

-

海中

カードをかざすと、モニタの映像が海の中となります。

イラスト:亀澤 裕也

-

山

カードをかざすと、モニタの映像が山の風景になります。

音・写真提供:柳沢 栄輔

イラスト:亀澤 裕也

-

雨

カードをかざすと、モニタの映像に雨が降ってきます。

イラスト:亀澤 裕也

-

花火

カードをかざすと、モニタの映像に花火が打ち上がります。

イラスト:亀澤 裕也

-

花

カードをかざすと、モニタの映像に花が舞い降りてきます。

イラスト:早川 ひかる

-

雷

カードをかざすと、モニタの映像に雷が落ちてきます。

イラスト:亀澤 裕也

-

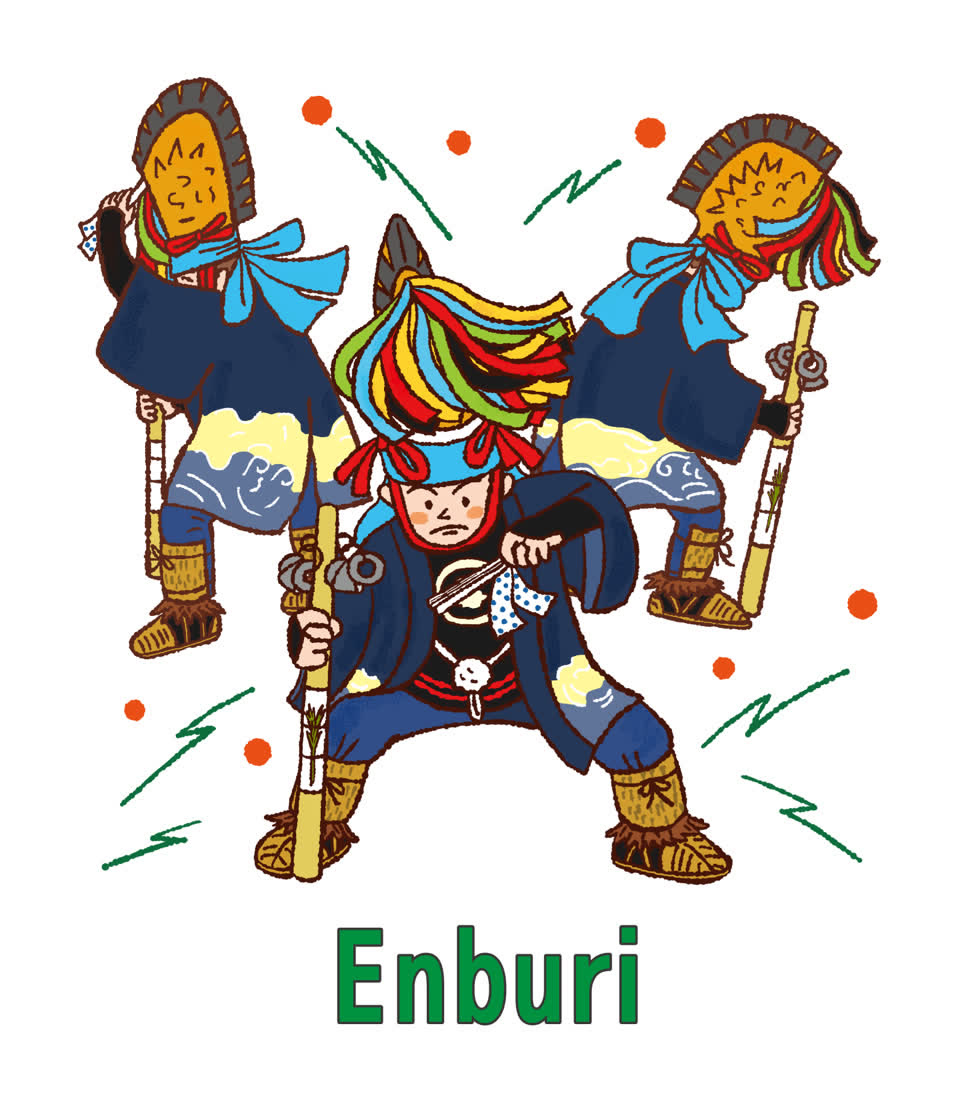

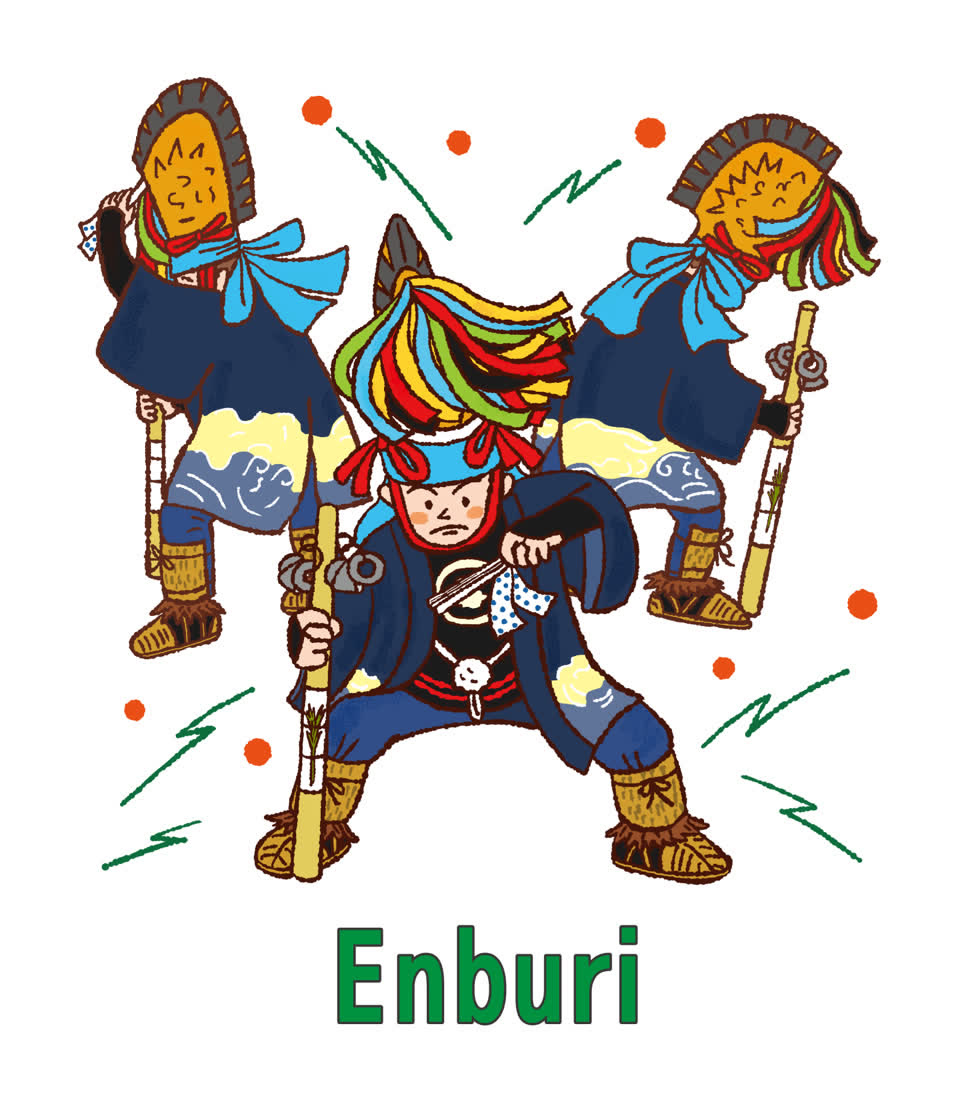

えんぶり

青森県八戸地方の芸能

雪の中、稲作作業を模した多彩な舞で春の訪れと豊作を願う予祝芸です。

田をならす農具「杁」(えぶり)を持って踊る「えんぶり」。馬を表す烏帽子をかぶった太夫が稲作作業を表した勇壮な舞を勇壮を奉納します。

提供:八戸えんぶり組(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥

-

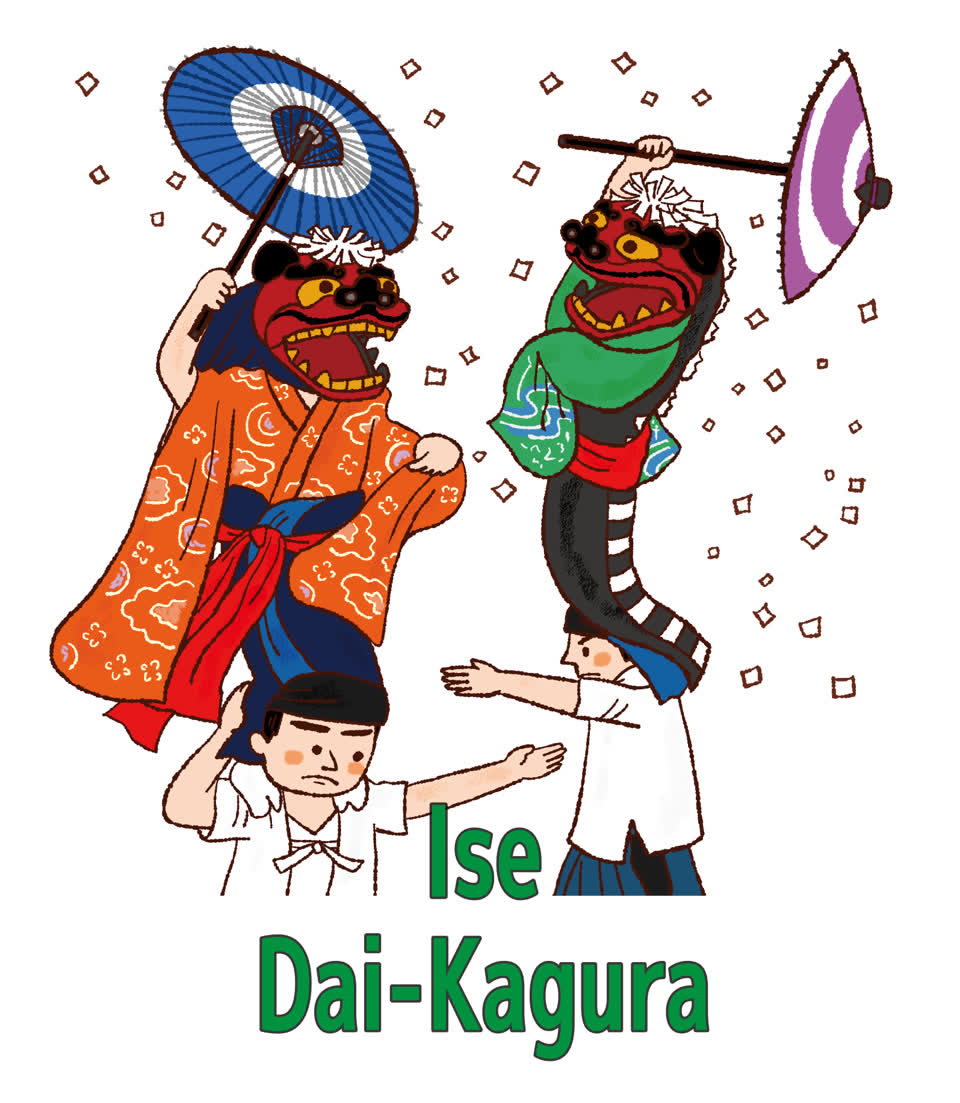

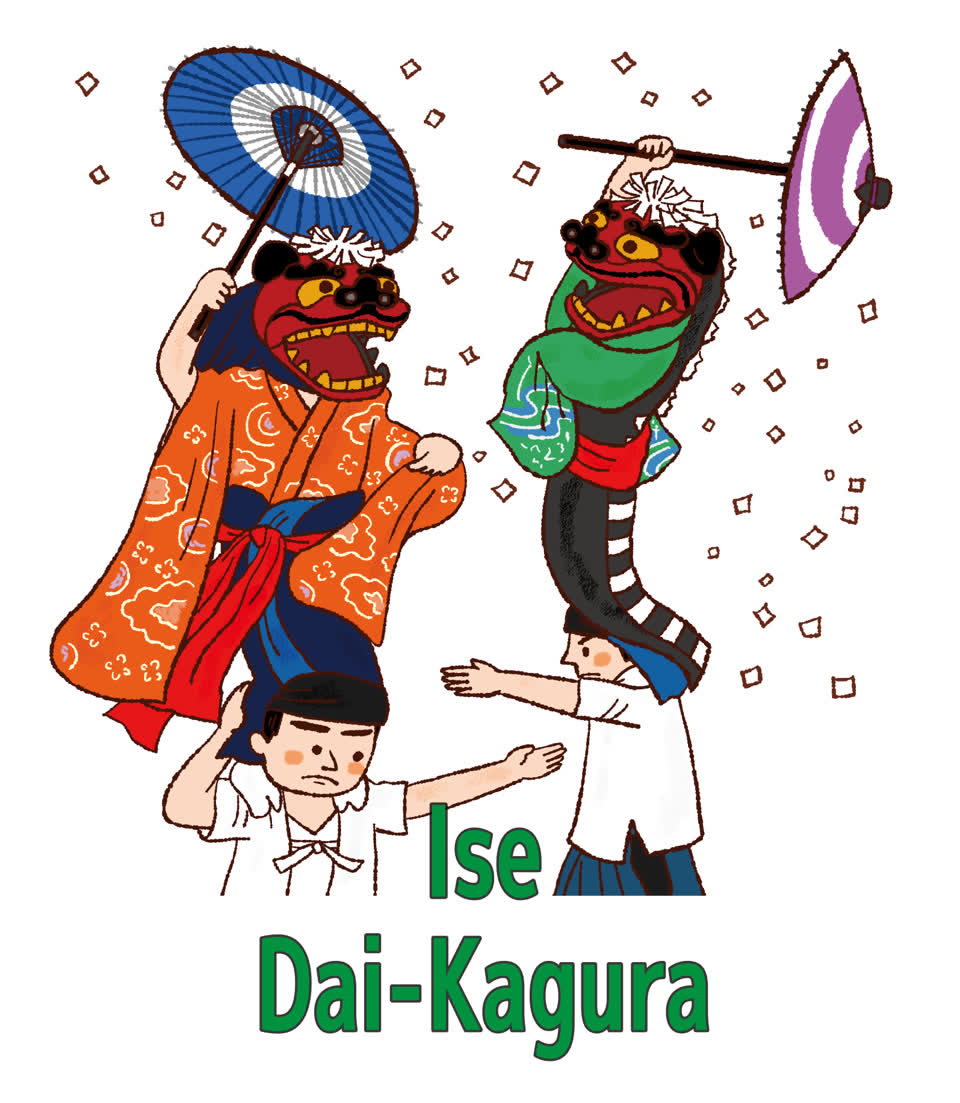

伊勢大神楽

三重県桑名市の芸能

伊勢神宮代参として各地をまわり獅子舞や曲芸と共にご加護を届ける神楽です。

伊勢神宮へのお参りに行けない人の代わりに、神札を携さえ、悪魔祓いの獅子舞や曲芸を見せながら家々をまわる神楽師。

提供:伊勢大神楽(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥

-

鹿踊

岩手県の芸能

山の獣を体に宿し、生きとし生けるものを供養する鹿の踊りです。

宮城県北・岩手県南の鹿踊りは、鹿頭をかぶり背中に背負った「ササラ」を地面に打ち付け、太鼓を打ち歌って踊ります。

提供:鹿踊り(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥

-

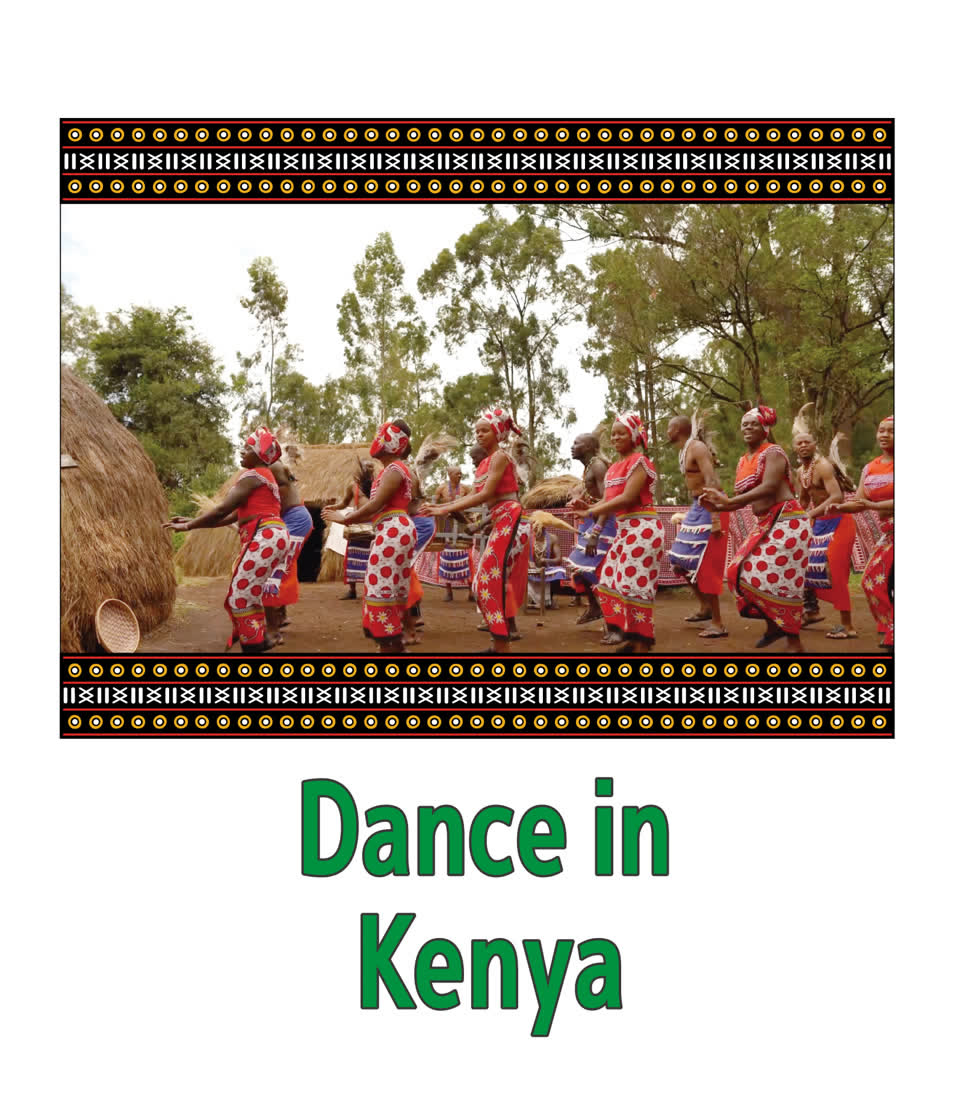

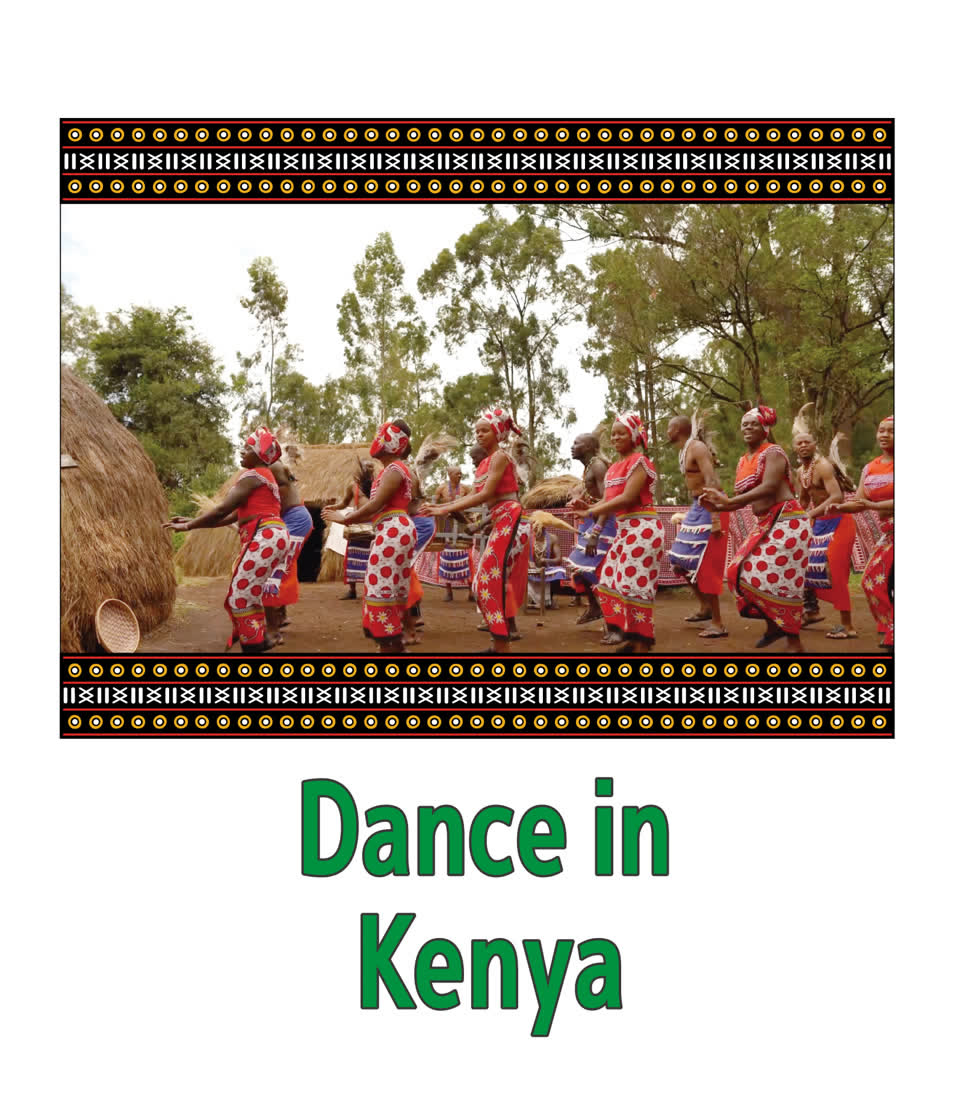

ケニアの踊り

中央アフリカの国ケニアの複数の民族はそれぞれ独特の伝統的なダンスを踊ります。

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

-

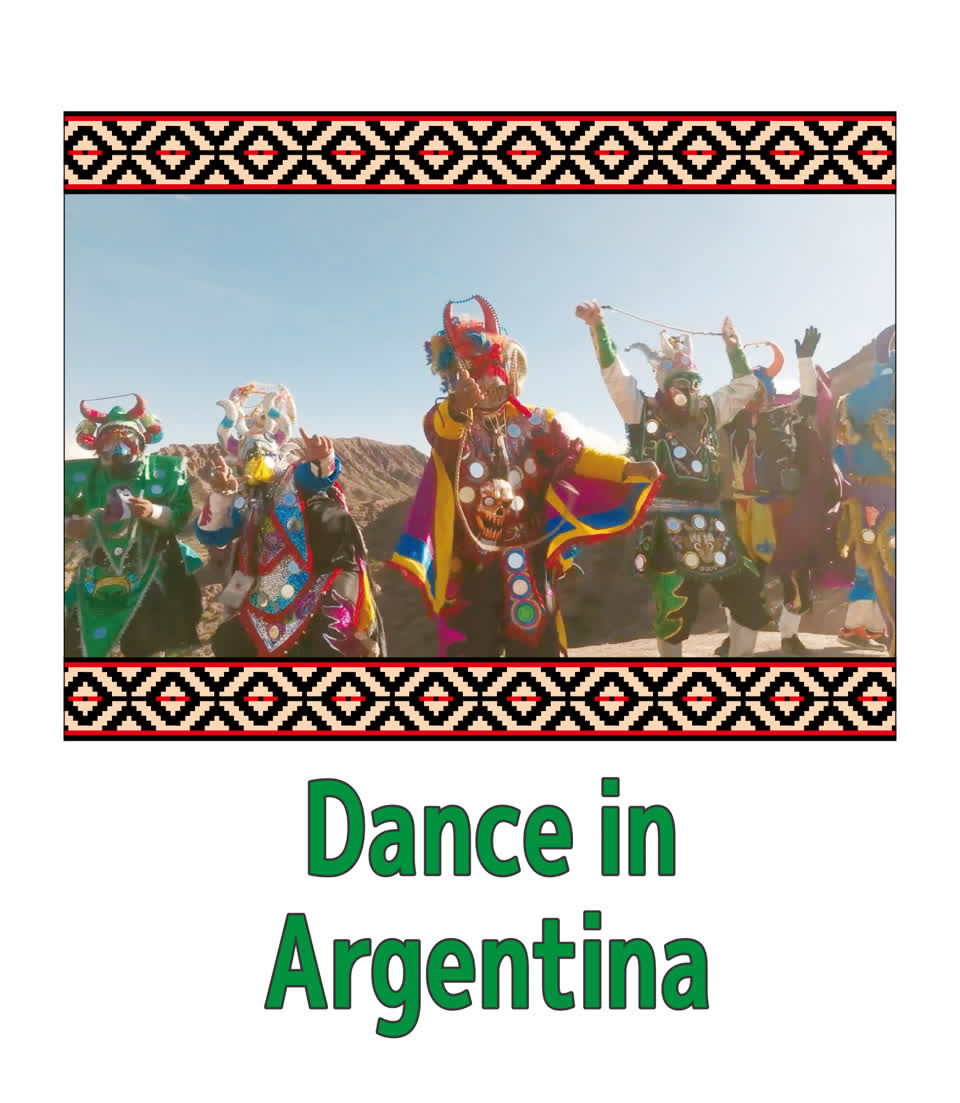

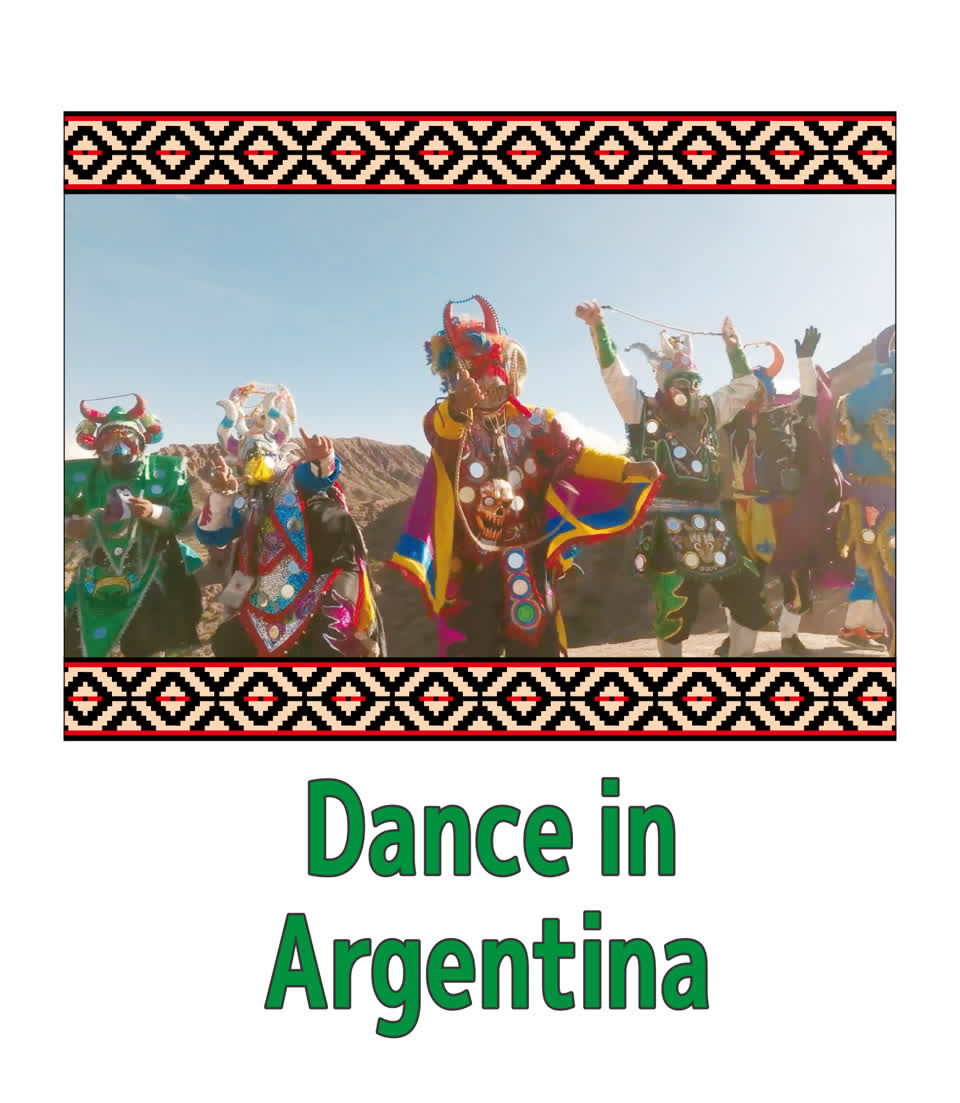

アルゼンチンの踊り

アルゼンチンの踊りです。

撮影:YTV

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

-

春

春カードをかざすと、モニタの映像に春が訪れます。

イラスト:早川 ひかる -

夏

夏カードをかざすと、モニタの映像に夏が訪れます。

イラスト:早川 ひかる -

秋

秋カードをかざすと、モニタの映像に秋が訪れます。

イラスト:亀澤 裕也 -

冬

冬カードをかざすと、モニタの映像に冬が訪れます。

イラスト:亀澤 裕也 -

海中

海中カードをかざすと、モニタの映像が海の中となります。

イラスト:亀澤 裕也 -

山

山カードをかざすと、モニタの映像が山の風景になります。

音・写真提供:柳沢 栄輔

イラスト:亀澤 裕也 -

雨

雨カードをかざすと、モニタの映像に雨が降ってきます。

イラスト:亀澤 裕也 -

花火

花火カードをかざすと、モニタの映像に花火が打ち上がります。

イラスト:亀澤 裕也 -

花

花カードをかざすと、モニタの映像に花が舞い降りてきます。

イラスト:早川 ひかる -

雷

雷カードをかざすと、モニタの映像に雷が落ちてきます。

イラスト:亀澤 裕也 -

えんぶり

えんぶり青森県八戸地方の芸能

雪の中、稲作作業を模した多彩な舞で春の訪れと豊作を願う予祝芸です。

田をならす農具「杁」(えぶり)を持って踊る「えんぶり」。馬を表す烏帽子をかぶった太夫が稲作作業を表した勇壮な舞を勇壮を奉納します。

提供:八戸えんぶり組(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥 -

伊勢大神楽

伊勢大神楽三重県桑名市の芸能

伊勢神宮代参として各地をまわり獅子舞や曲芸と共にご加護を届ける神楽です。

伊勢神宮へのお参りに行けない人の代わりに、神札を携さえ、悪魔祓いの獅子舞や曲芸を見せながら家々をまわる神楽師。

提供:伊勢大神楽(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥 -

鹿踊

鹿踊岩手県の芸能

山の獣を体に宿し、生きとし生けるものを供養する鹿の踊りです。

宮城県北・岩手県南の鹿踊りは、鹿頭をかぶり背中に背負った「ササラ」を地面に打ち付け、太鼓を打ち歌って踊ります。

提供:鹿踊り(steAm)

撮影:YTV

イラスト:常永 美弥 -

ケニアの踊り

ケニアの踊り中央アフリカの国ケニアの複数の民族はそれぞれ独特の伝統的なダンスを踊ります。

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄 -

アルゼンチンの踊り

アルゼンチンの踊りアルゼンチンの踊りです。

撮影:YTV

写真:steAm

デザイン:(有)ツインクル 瀬戸伸雄

言葉・メッセージ・特別・絵本

-

こんにちは

日本語:こんにちは

英語:Hello

スペイン語:Hola

フランス語:Bonjour

ドイツ語:Hallo

韓国語:안녕하세요

中国語:你好

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

ありがとう

日本語:ありがとう

英語:Thank you

スペイン語:Gracias

フランス語:Merci

ドイツ語:Danke

韓国語:감사합니다

中国語:多謝

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

さようなら

日本語:さようなら

英語:Good bye

スペイン語:Adiós

フランス語:Au revoir

ドイツ語:Auf Wiedersehen

韓国語:안녕히 가세요

中国語:再见

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

愛している

日本語:だいすき

英語:I love you

スペイン語:Te amo

フランス語:Jimee t'a

ドイツ語:Ich liebe dich

韓国語:사랑해요

中国語:我愛你

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

美味しい!

日本語:おいしい

英語:Yummy

スペイン語:Delicioso

フランス語:Délicieux

ドイツ語:Lecker

韓国語:맛있어요

中国語:好食

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

楽しい!

日本語:たのしい

英語:Fun

スペイン語:Divertido

フランス語:Amusant

ドイツ語:Spaß

韓国語:즐거워요

中国語:乐趣

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

クララとそうぞうのき①

絵本「クララとそうぞうの木」の1シーンをイメージした音を、Mini KURAGE Band(ミニクラゲバンド)が演奏してみました。ガラクタから楽器を作って演奏しているイメージ。

演奏:Mini KURAGE Band

イラスト:くすはら 順子

-

クララとそうぞうのき②

絵本「クララとそうぞうの木」の1シーンをイメージした音を、Mini KURAGE Band(ミニクラゲバンド)が演奏してみました。楽器を持って大行進!くらげJAMをしている様子。

演奏:Mini KURAGE Band

イラスト:くすはら 順子

-

クラゲチームからのごあいさつ!

多彩なクラゲチームより、皆さまへ元気にごあいさつ!

演奏:KURAGE Team

イラスト:後藤 みき

-

ミャクミャク

細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明。

赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりします。

青い部分は「清い水」で、流れる様に形を変えることができます。

なりたい自分を探して、いろんな形に姿を変えているようで、人間をまねた姿が、今の姿。

但し、姿を変えすぎて、元の形を忘れてしまうことがあります。

外に出て、太陽の光をあびることが元気の源。雨の日も大好きで、雨を体に取り込むことが出来ます。

開幕前から自分のことを皆さんに知ってもらい、2025年に開催される大阪・関西万博で多くの人に会えることを夢見ています。

(大阪・関西万博webサイト「公式キャラクターについて」より)

-

くらげ

カードをかざすと、モニタの映像の中にたくさんのクラゲが現れます。

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達)

-

くらげJAM

クラゲ館を一緒に作ってきた多様な仲間達が、楽器を鳴らし、踊りながら、いのちの協奏の練り歩き!それが、くらげJAM!

演奏:KURAGE Band Special

イラスト:後藤 みき

-

拍手

カードをかざすと、モニタの映像の中にたくさんの手が現れて、拍手がもらえます。

イラスト:森のくじら

-

こんにちは

こんにちは日本語:こんにちは

英語:Hello

スペイン語:Hola

フランス語:Bonjour

ドイツ語:Hallo

韓国語:안녕하세요

中国語:你好

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

ありがとう

ありがとう日本語:ありがとう

英語:Thank you

スペイン語:Gracias

フランス語:Merci

ドイツ語:Danke

韓国語:감사합니다

中国語:多謝

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

さようなら

さようなら日本語:さようなら

英語:Good bye

スペイン語:Adiós

フランス語:Au revoir

ドイツ語:Auf Wiedersehen

韓国語:안녕히 가세요

中国語:再见

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

愛している

愛している日本語:だいすき

英語:I love you

スペイン語:Te amo

フランス語:Jimee t'a

ドイツ語:Ich liebe dich

韓国語:사랑해요

中国語:我愛你

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

美味しい!

美味しい!日本語:おいしい

英語:Yummy

スペイン語:Delicioso

フランス語:Délicieux

ドイツ語:Lecker

韓国語:맛있어요

中国語:好食

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

楽しい!

楽しい!日本語:たのしい

英語:Fun

スペイン語:Divertido

フランス語:Amusant

ドイツ語:Spaß

韓国語:즐거워요

中国語:乐趣

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

クララとそうぞうのき①

クララとそうぞうのき①絵本「クララとそうぞうの木」の1シーンをイメージした音を、Mini KURAGE Band(ミニクラゲバンド)が演奏してみました。ガラクタから楽器を作って演奏しているイメージ。

演奏:Mini KURAGE Band

イラスト:くすはら 順子 -

クララとそうぞうのき②

クララとそうぞうのき②絵本「クララとそうぞうの木」の1シーンをイメージした音を、Mini KURAGE Band(ミニクラゲバンド)が演奏してみました。楽器を持って大行進!くらげJAMをしている様子。

演奏:Mini KURAGE Band

イラスト:くすはら 順子 -

クラゲチームからのごあいさつ!

クラゲチームからのごあいさつ!多彩なクラゲチームより、皆さまへ元気にごあいさつ!

演奏:KURAGE Team

イラスト:後藤 みき -

ミャクミャク

ミャクミャク細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明。

赤い部分は「細胞」で、分かれたり、増えたりします。

青い部分は「清い水」で、流れる様に形を変えることができます。

なりたい自分を探して、いろんな形に姿を変えているようで、人間をまねた姿が、今の姿。

但し、姿を変えすぎて、元の形を忘れてしまうことがあります。

外に出て、太陽の光をあびることが元気の源。雨の日も大好きで、雨を体に取り込むことが出来ます。

開幕前から自分のことを皆さんに知ってもらい、2025年に開催される大阪・関西万博で多くの人に会えることを夢見ています。

(大阪・関西万博webサイト「公式キャラクターについて」より) -

くらげ

くらげカードをかざすと、モニタの映像の中にたくさんのクラゲが現れます。

提供:steAm(クラゲチーム)

クラゲの絵:steAm(0-120歳のこども達) -

くらげJAM

くらげJAMクラゲ館を一緒に作ってきた多様な仲間達が、楽器を鳴らし、踊りながら、いのちの協奏の練り歩き!それが、くらげJAM!

演奏:KURAGE Band Special

イラスト:後藤 みき -

拍手

拍手カードをかざすと、モニタの映像の中にたくさんの手が現れて、拍手がもらえます。

イラスト:森のくじら

テンポ&曲調

-

テンポを上げる

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、アップテンポ(BPM140)になります。

イラスト:たなか えみ

-

テンポを下げる

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、ゆったりのテンポ(BPM100)になります。

イラスト:たなか えみ

-

すごくはやく

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、倍速の速いテンポ(BPM240)になります。

イラスト:たなか えみ

-

3拍子

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、拍子が4拍子から3拍子に変わります。

イラスト:たなか えみ

-

ぐちゃぐちゃ

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、カオス(混沌)になります。

イラスト:たなか えみ

-

ゆるゆる

カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、ゆら〜っとします。

イラスト:たなか えみ

-

テンポを上げる

テンポを上げるカードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、アップテンポ(BPM140)になります。

イラスト:たなか えみ -

テンポを下げる

テンポを下げるカードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、ゆったりのテンポ(BPM100)になります。

イラスト:たなか えみ -

すごくはやく

すごくはやくカードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、倍速の速いテンポ(BPM240)になります。

イラスト:たなか えみ -

3拍子

3拍子カードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、拍子が4拍子から3拍子に変わります。

イラスト:たなか えみ -

ぐちゃぐちゃ

ぐちゃぐちゃカードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、カオス(混沌)になります。

イラスト:たなか えみ -

ゆるゆる

ゆるゆるカードをかざすと、流れている音楽の曲調が変わり、ゆら〜っとします。

イラスト:たなか えみ

レトロ・生活・ごみ・ファッション・乗り物

-

時計

昔の時計は、ゼンマイまたは振り子と歯車の組み合わせでできていました。とても正確なリズムを刻みます。

イラスト:かいち とおる

-

くしゃみ

くしゃみは、鼻の粘膜に何かが付着したときに、その異物を体外に出すため、動物にとってとても大事な機能です。

イラスト:かいち とおる

-

おなら

人間が音を出すのは口だけではありません。思いもよらぬ様々な音が出ます。この音がするだけでちょっと愉快な気分になるのはなぜでしょう。

イラスト:かいち とおる

-

黒電話

一昔前の電話の呼び出し音では、本物の金属のベルがけたたましくなっていました。

イラスト:かいち とおる

-

風鈴

厳しい暑さを和らげるために日本では「音」が使われていました。そよぐ風と共になる「リーン」と言う音に、日本人は涼しさを感じていました。

イラスト:かいち とおる

-

足音

この音にも、人それぞれ個性が出るものです。

ちなみに、映画やドラマの音響効果の職人さんは、

いろいろな人物の足音を演じ分けることができます。

イラスト:かいち とおる

-

空き缶

皆さんがお馴染みの空き缶も、叩いてみると、いろんな音が出て、立派な楽器になります。

演奏:小林 武文

イラスト:仲田 まりこ

-

ペットボトル

ごみとして日々捨てられますが、資源としてのリサイクルも進められている、現代の新しい素材。使いようによっては立派な楽器になります。

ペットボトルに、炭酸ガス抜け防止キャップを付けて、空気圧を変えると、いろんな音程が出る楽器に変身します。

演奏:小林 武文

イラスト:仲田 まりこ

-

コップ

複数のコップに入れる水の量を変えると、いろんな音程がでます。ぜひ吹いてみてください。

演奏:鈴木 広志

イラスト:仲田 まりこ

-

フライパン

料理する音も、想像を掻き立てる立派な音楽です。

イラスト:仲田 まりこ

-

ホース

掃除機のホース、水道のホース、長い管を振り回すと、不思議な音がします。

イラスト:仲田 まりこ

-

メガネ

カードをかざすと、モニタの映像の中にいる人がメガネをかけます。

イラスト:かいち とおる

-

鼻

カードをかざすと、モニタの映像の中にいる人の鼻が変わります。

イラスト:かいち とおる

-

帽子

カードをかざすと、モニタの映像の中にいる人が帽子をかぶります。

イラスト:かいち とおる

-

電車

カードをかざすと、モニタの映像が、電車の中になります。

イラスト:仲田 まりこ

-

ヘリコプター

カードをかざすと、モニタの映像の中に、ヘリコプターがやってきます。

イラスト:仲田 まりこ

-

時計

時計昔の時計は、ゼンマイまたは振り子と歯車の組み合わせでできていました。とても正確なリズムを刻みます。

イラスト:かいち とおる -

くしゃみ

くしゃみくしゃみは、鼻の粘膜に何かが付着したときに、その異物を体外に出すため、動物にとってとても大事な機能です。

イラスト:かいち とおる -

おなら

おなら人間が音を出すのは口だけではありません。思いもよらぬ様々な音が出ます。この音がするだけでちょっと愉快な気分になるのはなぜでしょう。

イラスト:かいち とおる -

黒電話

黒電話一昔前の電話の呼び出し音では、本物の金属のベルがけたたましくなっていました。

イラスト:かいち とおる -

風鈴

風鈴厳しい暑さを和らげるために日本では「音」が使われていました。そよぐ風と共になる「リーン」と言う音に、日本人は涼しさを感じていました。

イラスト:かいち とおる -

足音

足音この音にも、人それぞれ個性が出るものです。

ちなみに、映画やドラマの音響効果の職人さんは、

いろいろな人物の足音を演じ分けることができます。

イラスト:かいち とおる -

空き缶

空き缶皆さんがお馴染みの空き缶も、叩いてみると、いろんな音が出て、立派な楽器になります。

演奏:小林 武文

イラスト:仲田 まりこ -

ペットボトル

ペットボトルごみとして日々捨てられますが、資源としてのリサイクルも進められている、現代の新しい素材。使いようによっては立派な楽器になります。

ペットボトルに、炭酸ガス抜け防止キャップを付けて、空気圧を変えると、いろんな音程が出る楽器に変身します。

演奏:小林 武文

イラスト:仲田 まりこ -

コップ

コップ複数のコップに入れる水の量を変えると、いろんな音程がでます。ぜひ吹いてみてください。

演奏:鈴木 広志

イラスト:仲田 まりこ -

フライパン

フライパン料理する音も、想像を掻き立てる立派な音楽です。

イラスト:仲田 まりこ -

ホース

ホース掃除機のホース、水道のホース、長い管を振り回すと、不思議な音がします。

イラスト:仲田 まりこ -

メガネ

メガネカードをかざすと、モニタの映像の中にいる人がメガネをかけます。

イラスト:かいち とおる -

鼻

鼻カードをかざすと、モニタの映像の中にいる人の鼻が変わります。

イラスト:かいち とおる -

帽子

帽子カードをかざすと、モニタの映像の中にいる人が帽子をかぶります。

イラスト:かいち とおる -

電車

電車カードをかざすと、モニタの映像が、電車の中になります。

イラスト:仲田 まりこ -

ヘリコプター

ヘリコプターカードをかざすと、モニタの映像の中に、ヘリコプターがやってきます。

イラスト:仲田 まりこ